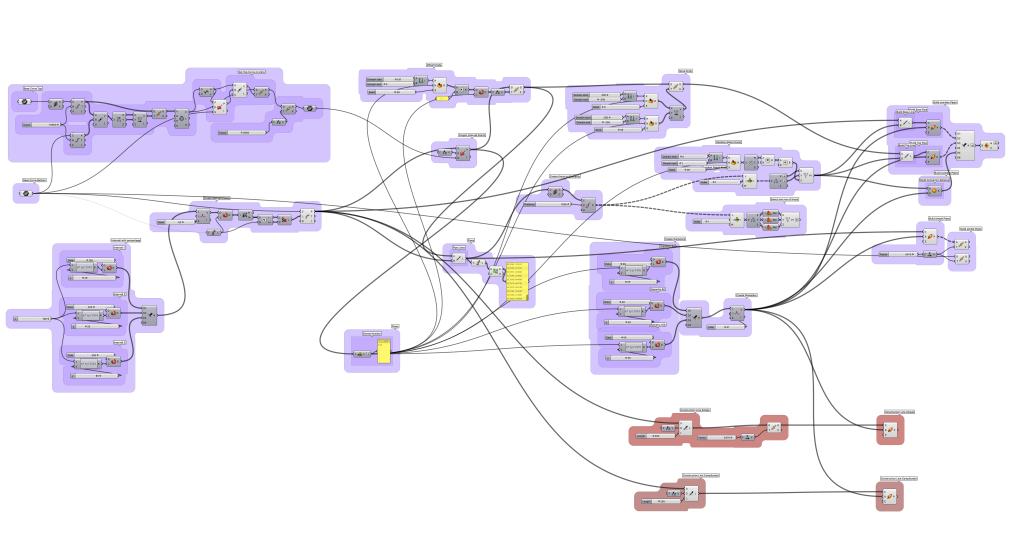

Dieser Python-Code ist ein Werkzeug zur automatisierten Generierung von Baumdarstellungen innerhalb von definierten Flächen, die aus verschiedenen Vektordatenformaten (DXF, SVG, Shapefile) importiert werden können. Die generierten Baumpositionen können dann in verschiedene Ausgabeformate (DXF, SVG, Shapefile) exportiert werden.

Was dieser Code macht:

- Importieren von Vektordaten:

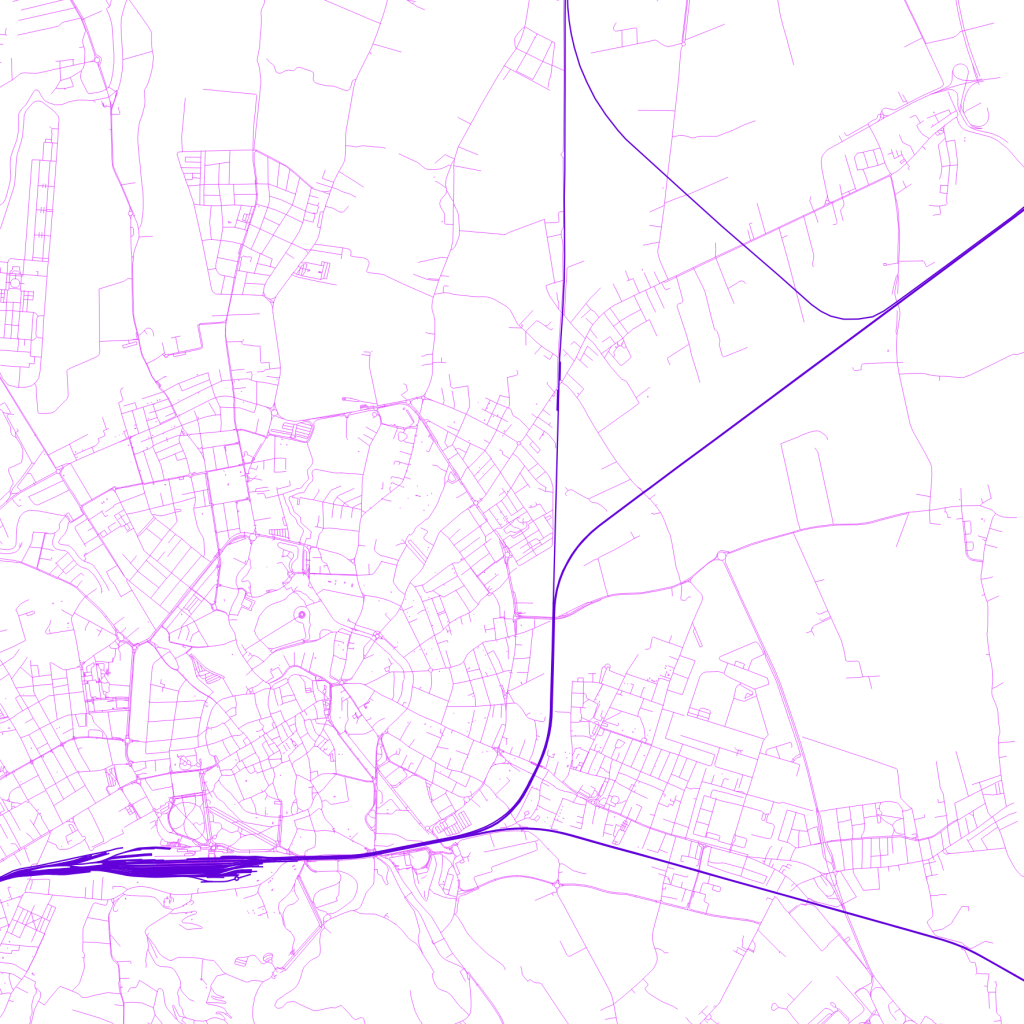

- Er kann Geometrien aus DXF-, SVG- und Shapefile-Dateien einlesen.

- Für DXF-Dateien werden LWPOLYLINE, POLYLINE und LINE-Entitäten verarbeitet.

- Für SVG-Dateien werden Pfade extrahiert.

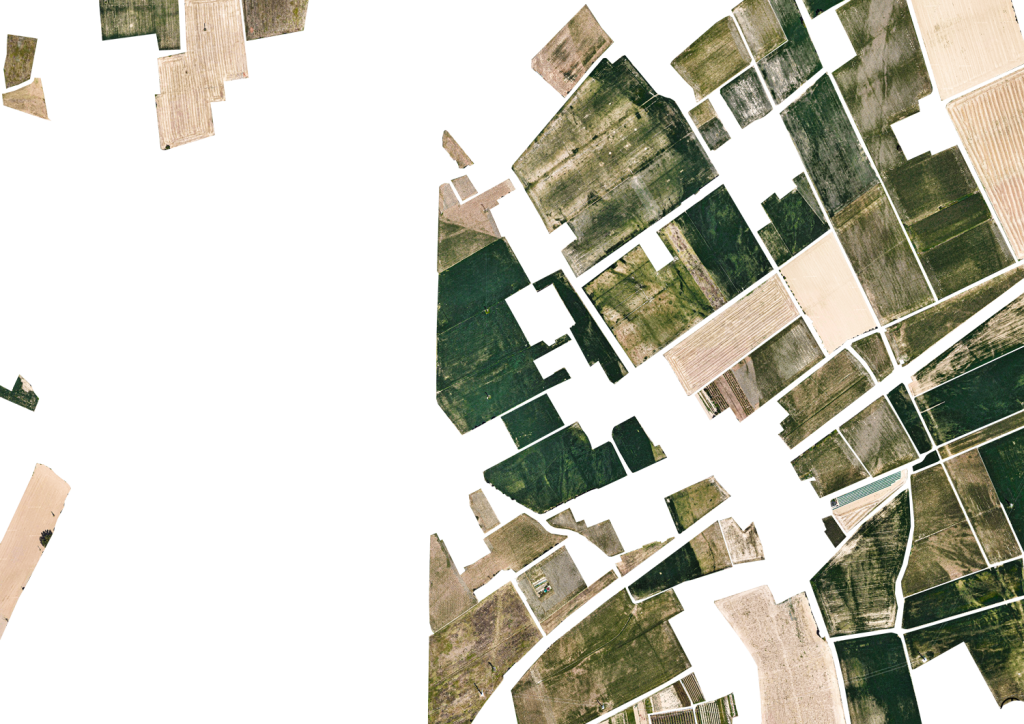

- Für Shapefiles werden Polygone und Linien extrahiert.

- Benutzereingabe:

- Über ein tkinter-basiertes GUI werden Parameter wie die Auflösung der Baumkronen (als Polygone), die Anzahl unterschiedlicher Baumdurchmesser, deren Durchmesser, prozentualer Anteil und Farbe abgefragt.

- Es gibt eine Option, Bäume in Clustern anzuordnen, und der Benutzer kann den Prozentsatz der Bäume festlegen, die geclustert werden sollen.

- Der Benutzer kann die gewünschten Ausgabeformate (Shapefile, SVG, DXF) auswählen.

- Der Benutzer kann wählen, ob nur zufällige, nur Cluster-basierte oder beide Varianten der Baumverteilung generiert werden sollen.

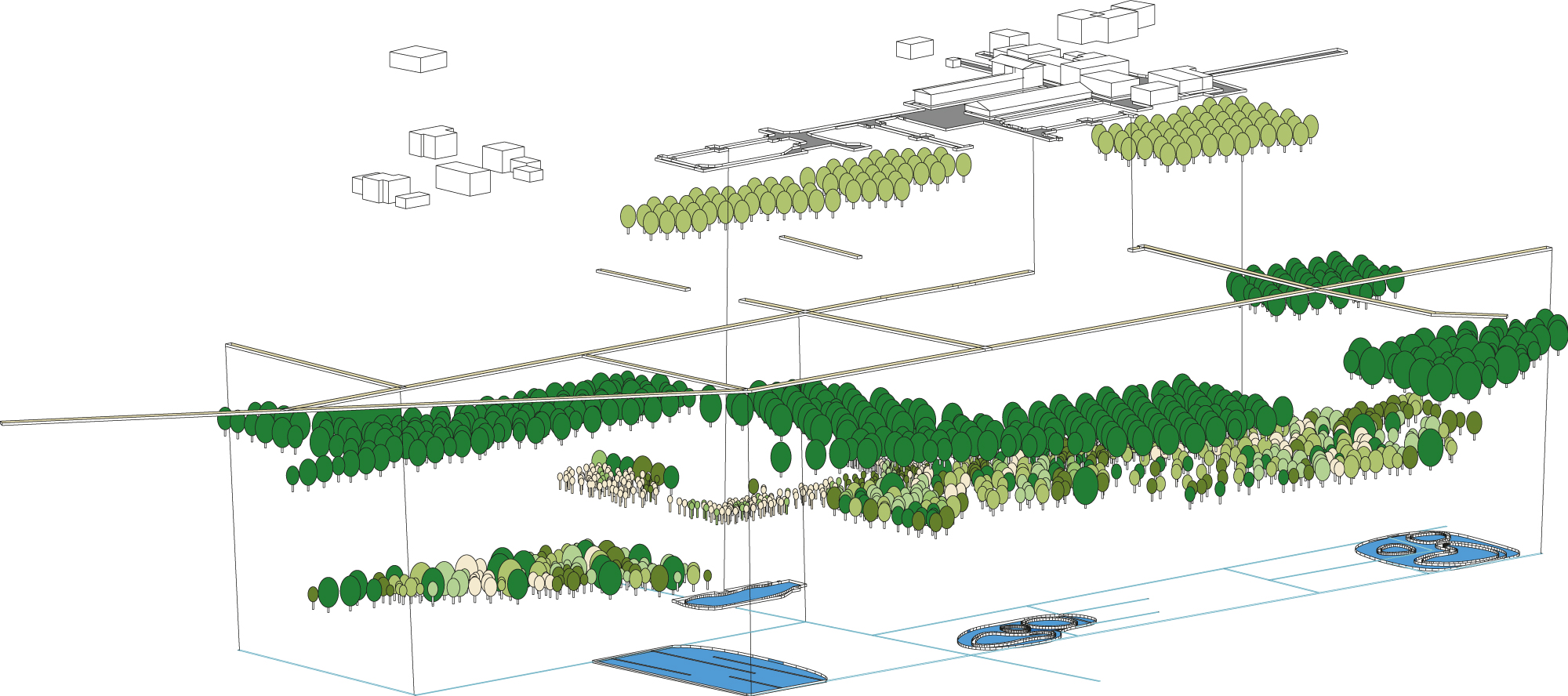

- Baumplatzierung:

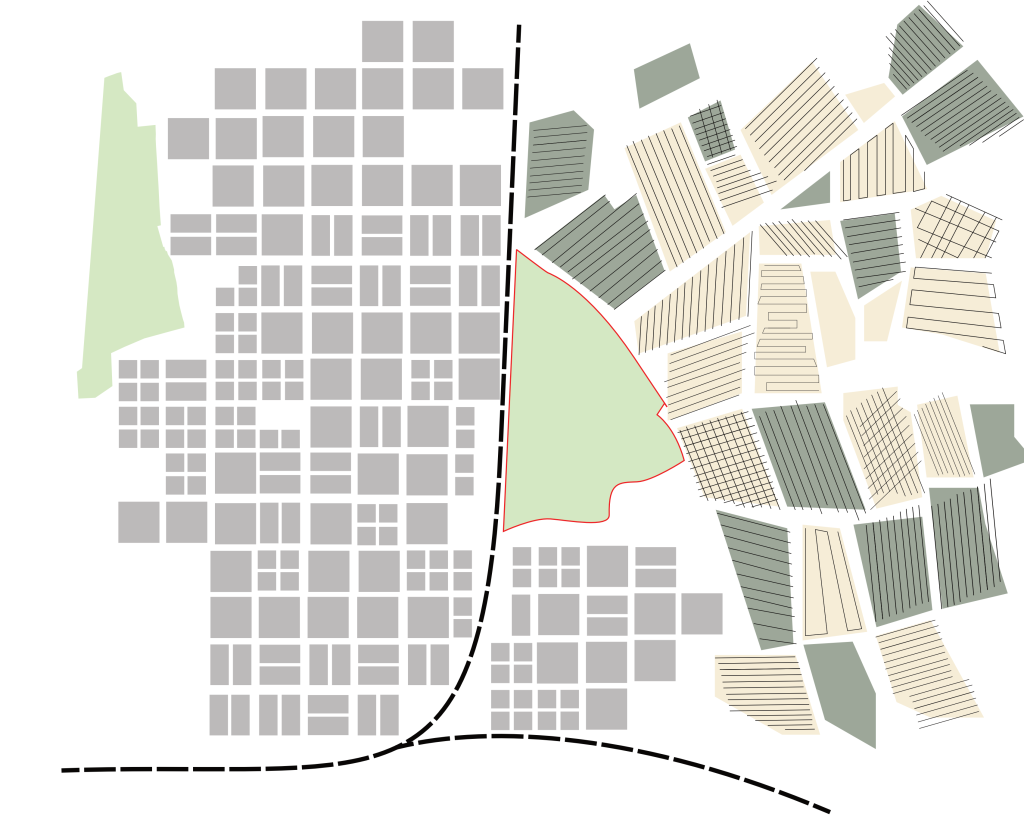

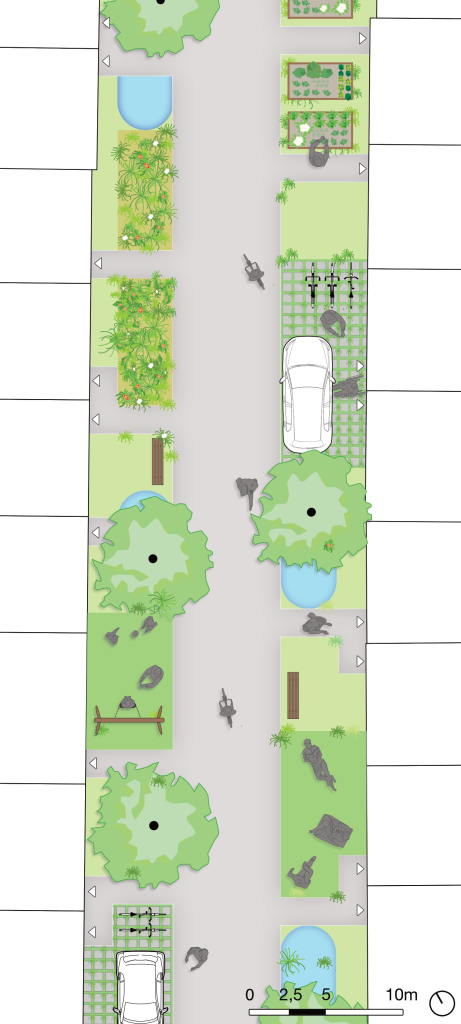

- Die Funktion generate_tree_positions platziert Bäume innerhalb der importierten Geometrien.

- Sie berücksichtigt die angegebenen Durchmesser und deren prozentualen Anteil an der Gesamtbaumbepflanzung.

- Es wird überprüft, ob neu platzierte Bäume mit bestehenden Bäumen überlappen, um realistische Abstände zu gewährleisten.

- Für die Platzierung wird die shape_path.contains_point-Methode verwendet, um sicherzustellen, dass Bäume innerhalb der definierten Form platziert werden.

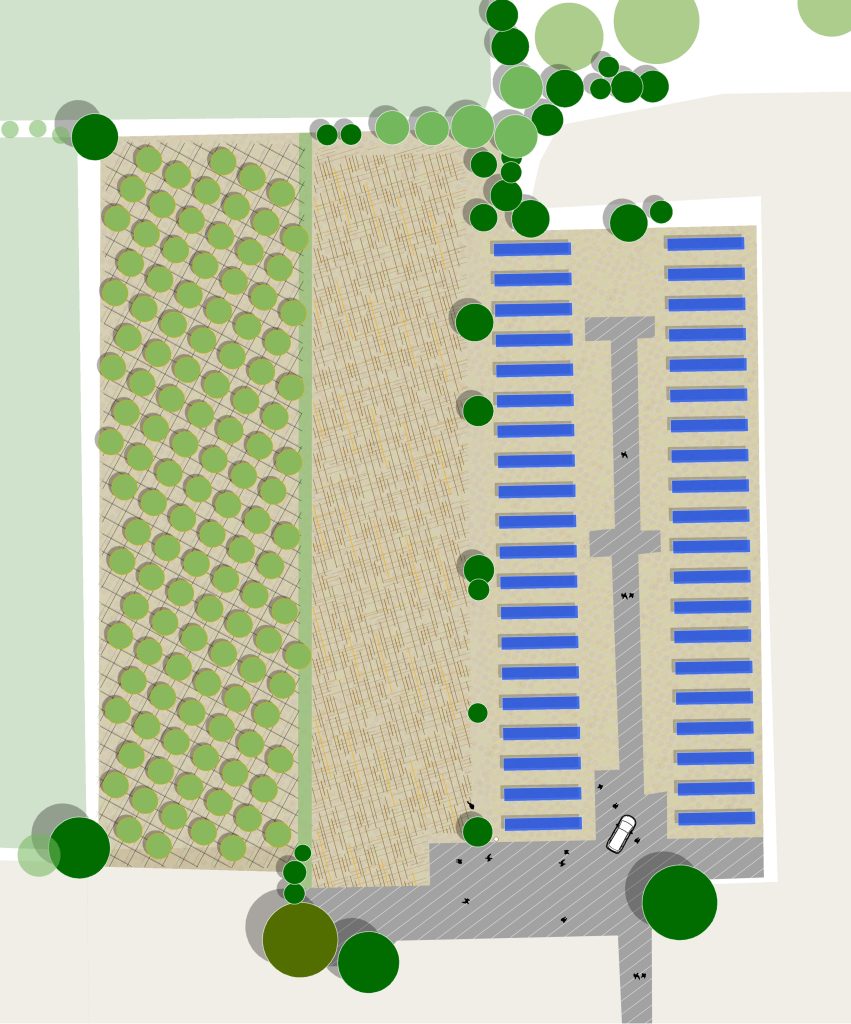

- Es gibt eine Logik zur Erstellung eines Rasterpunktrasters für den Fall, dass nur ein Baumdurchmesser verwendet wird, was eine gleichmäßigere Verteilung ermöglicht.

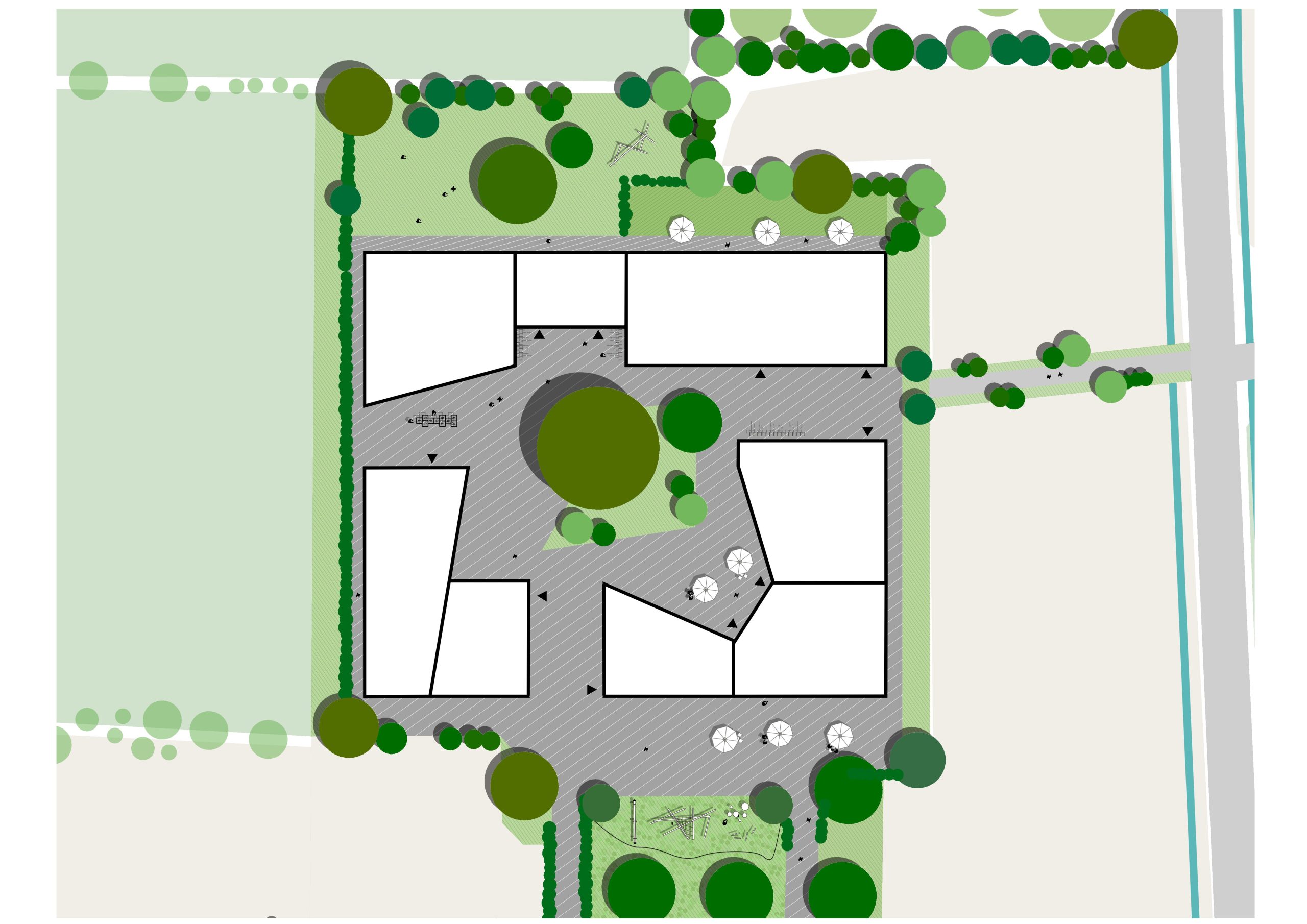

- Interaktive Vorschau:

- Es wird ein separates tkinter-Fenster mit einer matplotlib-Visualisierung der importierten Geometrie und der generierten Bäume angezeigt.

- Ein Slider ermöglicht die interaktive Anpassung der „Füllungsintensität“, was die Dichte der platzierten Bäume beeinflusst.

- Dies erlaubt dem Benutzer, die Baumplatzierung vor dem endgültigen Export zu überprüfen und anzupassen.

- Export in verschiedene Formate:

- Die generierten Baumpositionen werden zusammen mit den importierten Geometrien in die ausgewählten Ausgabeformate exportiert.

- DXF: Bäume werden als Kreise auf separaten Layern nach ihrem Durchmesser gezeichnet. Die Farben werden als True-Color-Werte gespeichert.

- SVG: Die Visualisierung (inklusive der Bäume) wird als SVG-Datei gespeichert.

- Shapefile: Bäume werden als Polygone (approximierte Kreise) mit Attributen wie ID, Radius, Durchmesser und Farbe gespeichert. Der Benutzer wird nach dem Koordinatensystem (EPSG-Code) gefragt, falls es nicht aus der Eingabedatei übernommen werden kann.

- Batch-Verarbeitung:

- Der Code ermöglicht die Auswahl mehrerer Eingabedateien für die Verarbeitung, wodurch eine Batch-Verarbeitung möglich ist.

- Skalierung für SVG:

- Für SVG-Dateien fragt der Code nach einer maximalen Länge und skaliert die importierte Geometrie entsprechend. Dies ist nützlich, um SVG-Zeichnungen auf eine bestimmte Größe zu bringen.

- Eindeutige Dateinamen:

- Die Funktion get_unique_filename stellt sicher, dass beim Export keine Dateien überschrieben werden, indem eindeutige Dateinamen generiert werden (z.B. durch Hinzufügen von Versionsnummern).

Was diesen Code besonders macht:

- Integration verschiedener Formate: Die Fähigkeit, sowohl CAD-Formate (DXF, DWG) als auch GIS-Formate (Shapefile) und Grafikformate (SVG) zu lesen und zu schreiben, macht ihn sehr flexibel und vielseitig einsetzbar.

- Interaktive Baumplatzierung: Die Vorschaufunktion mit dem Füllintensitäts-Slider ermöglicht eine intuitive Anpassung der Baumdichte und -verteilung. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber rein algorithmischen Ansätzen.

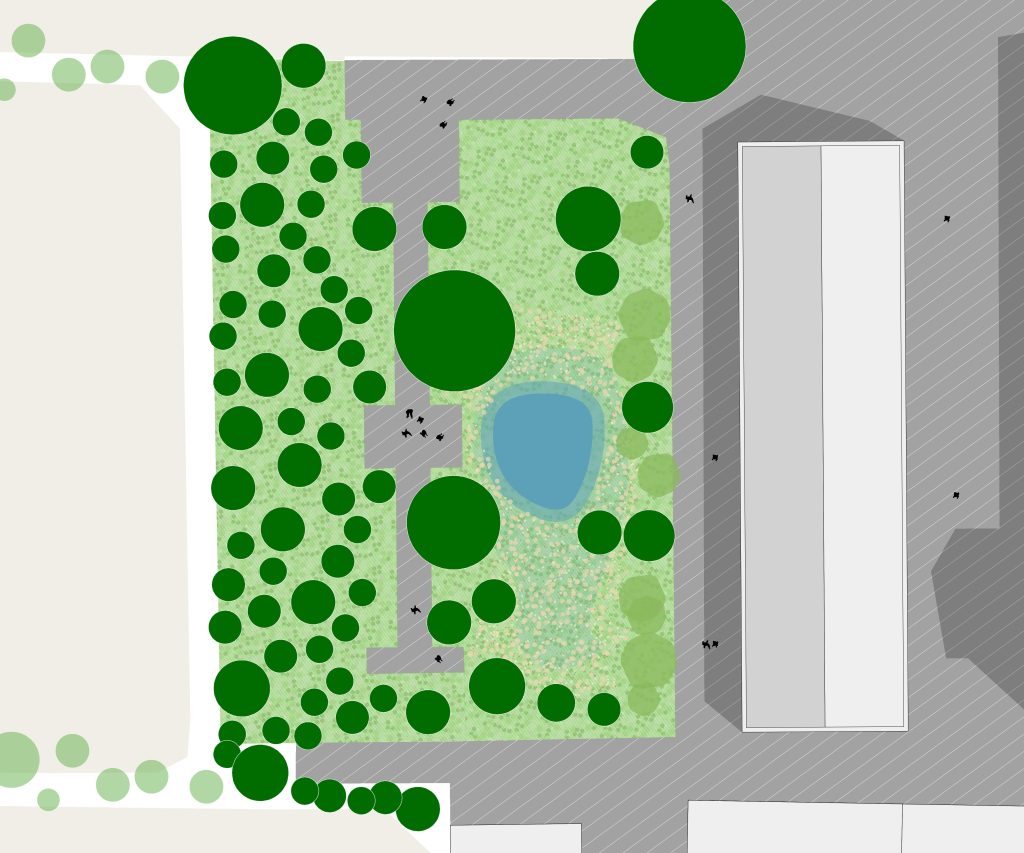

- Berücksichtigung von Baumdurchmessern und Proportionen: Die Möglichkeit, verschiedene Baumdurchmesser mit unterschiedlichen Anteilen und Farben zu definieren, ermöglicht realistischere und differenziertere Pflanzpläne.

- Optionale Clusterbildung: Die Möglichkeit, Bäume in Clustern anzuordnen, kann die Natürlichkeit der Pflanzung erhöhen.

- Benutzerfreundliche GUI: Die tkinter-Oberfläche erleichtert die Bedienung, auch für Benutzer ohne tiefe Programmierkenntnisse.

- Umfassende Parametrisierung: Viele Aspekte der Baumplatzierung und des Exports sind konfigurierbar.

- Behandlung von Koordinatensystemen: Die Berücksichtigung von Koordinatensystemen beim Export von Shapefiles ist wichtig für die Integration in GIS-Systeme.

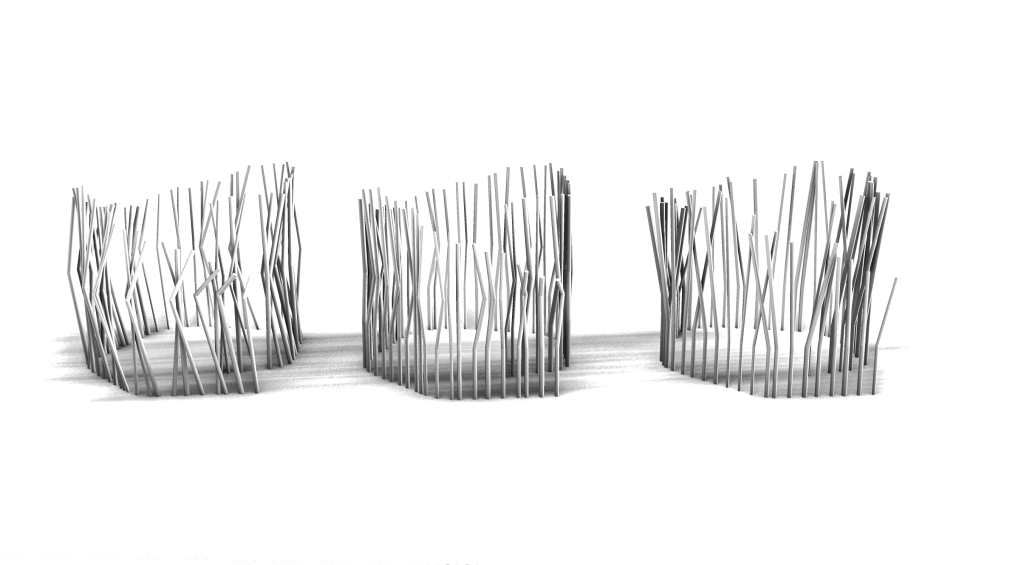

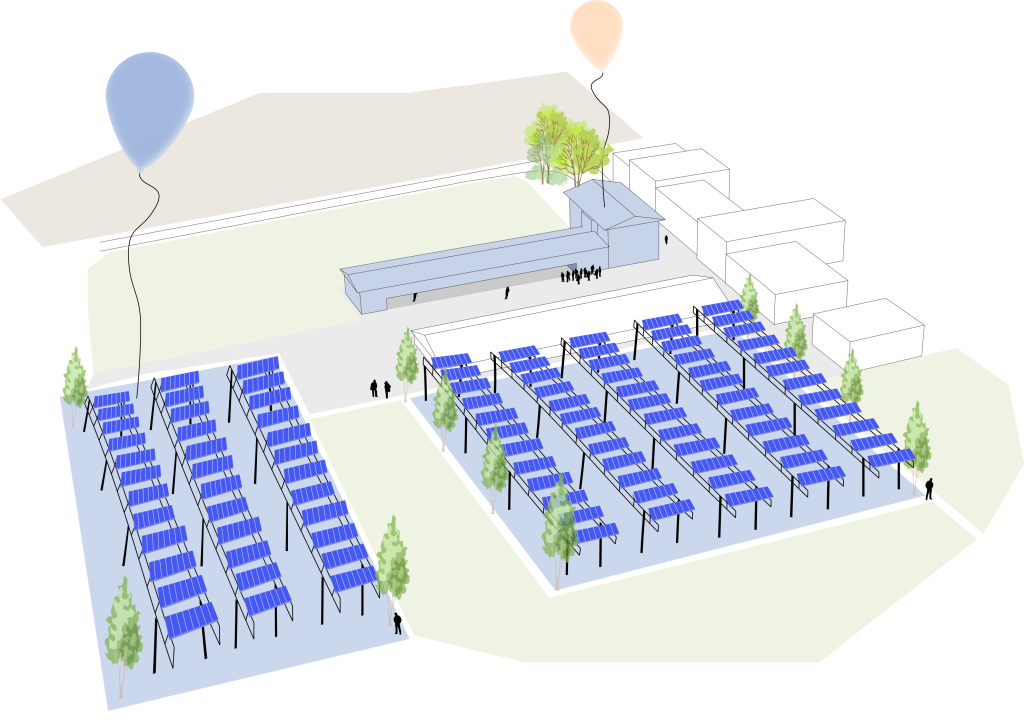

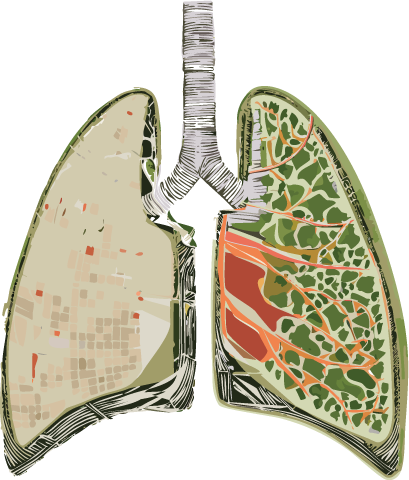

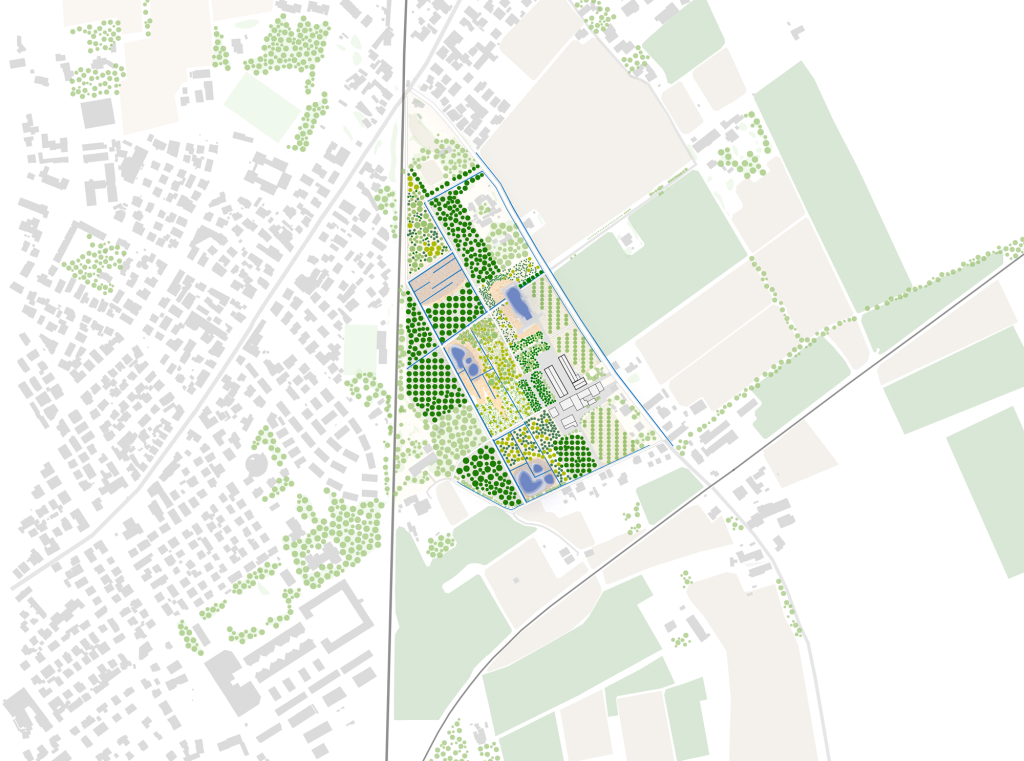

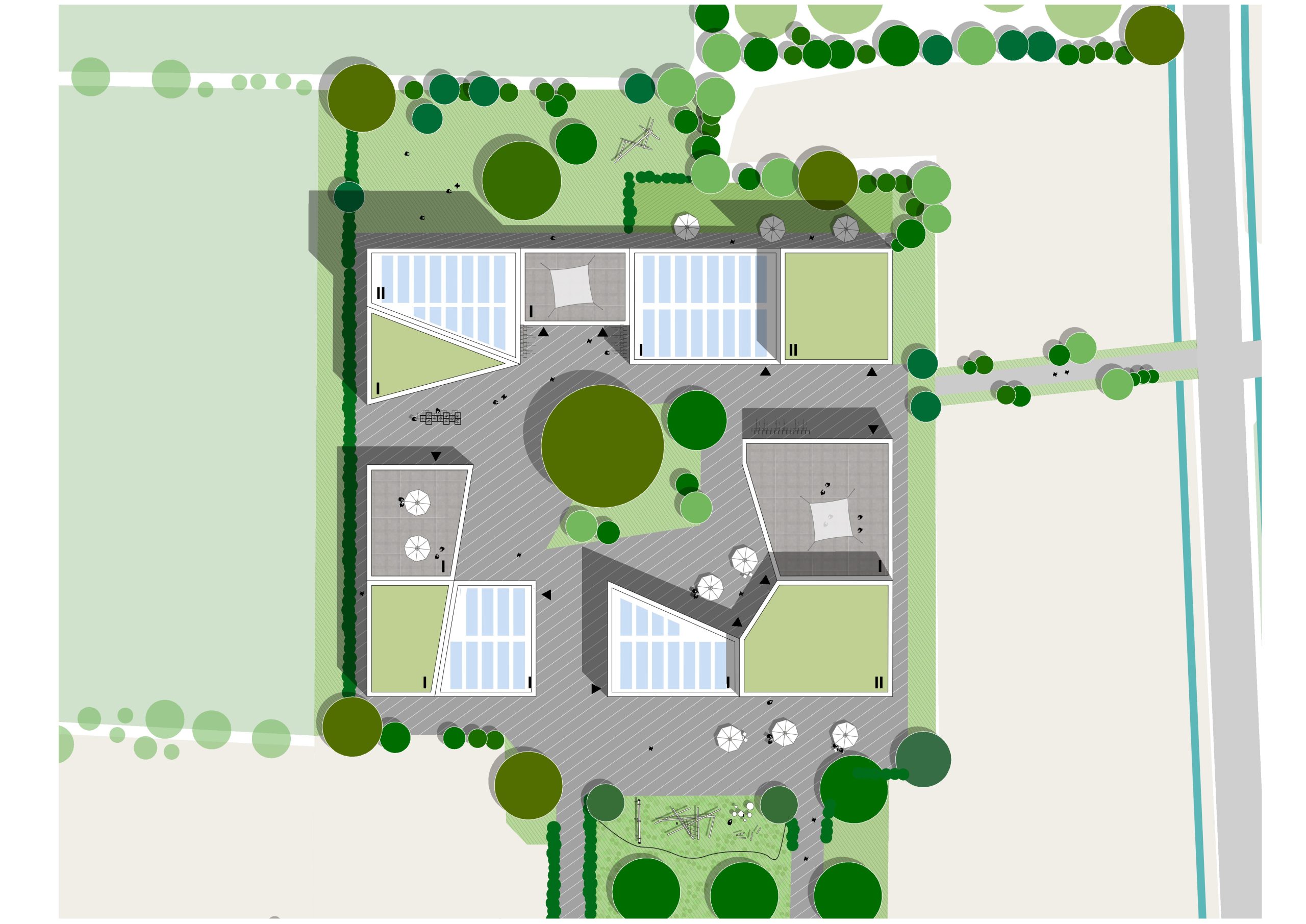

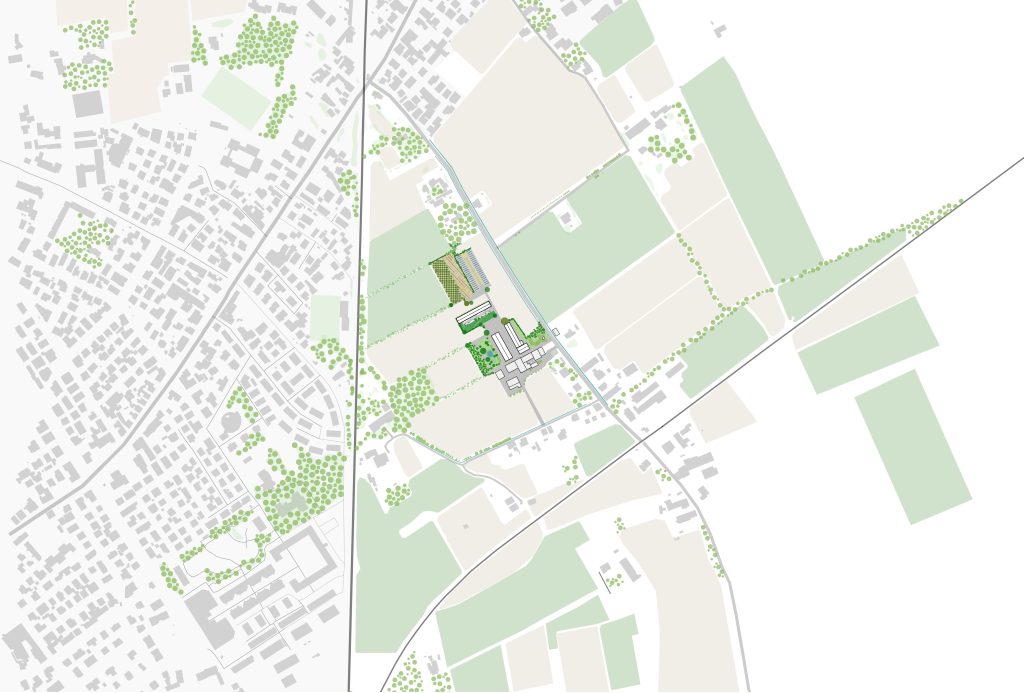

Anwendungsbeispiele in einem landschaftsarchitektonischen Projekt:

- Erstellung von Pflanzplänen:

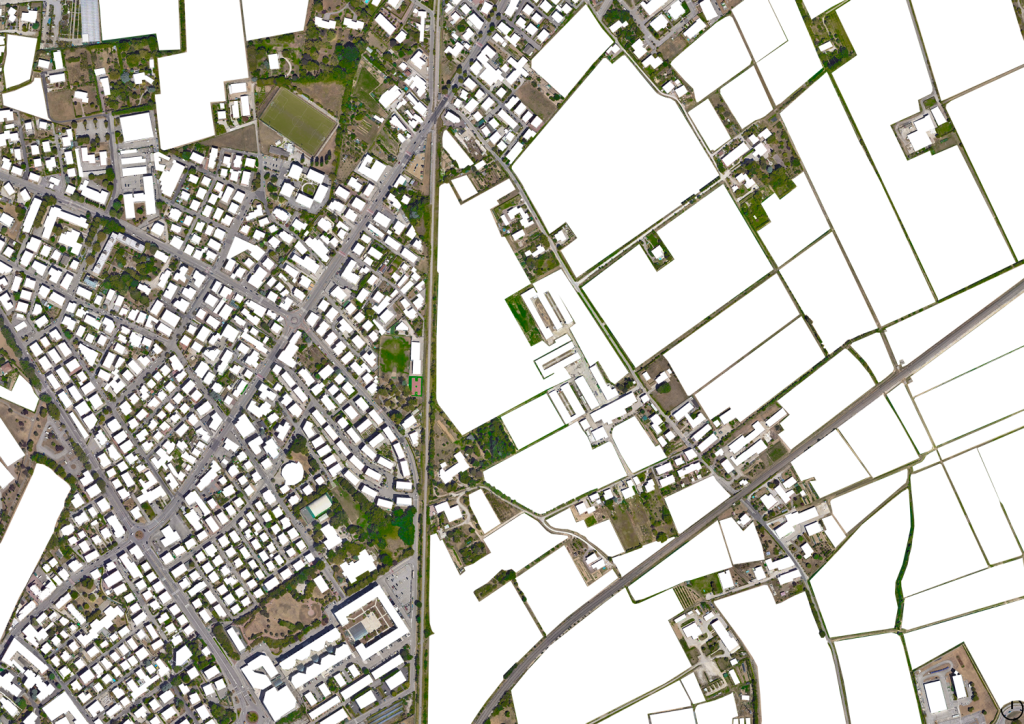

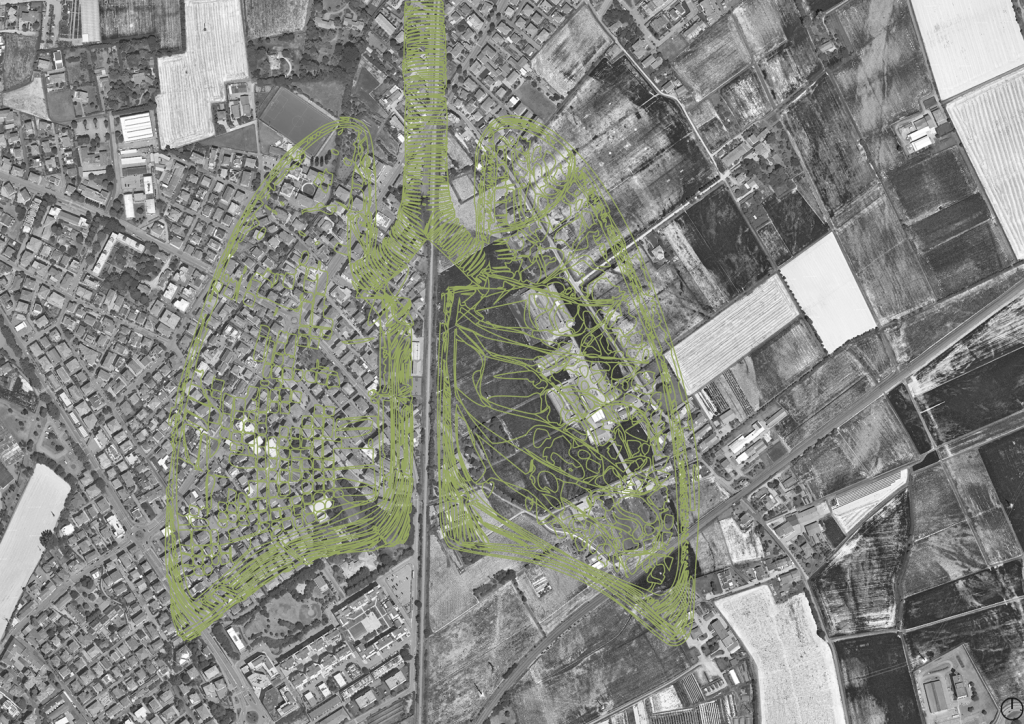

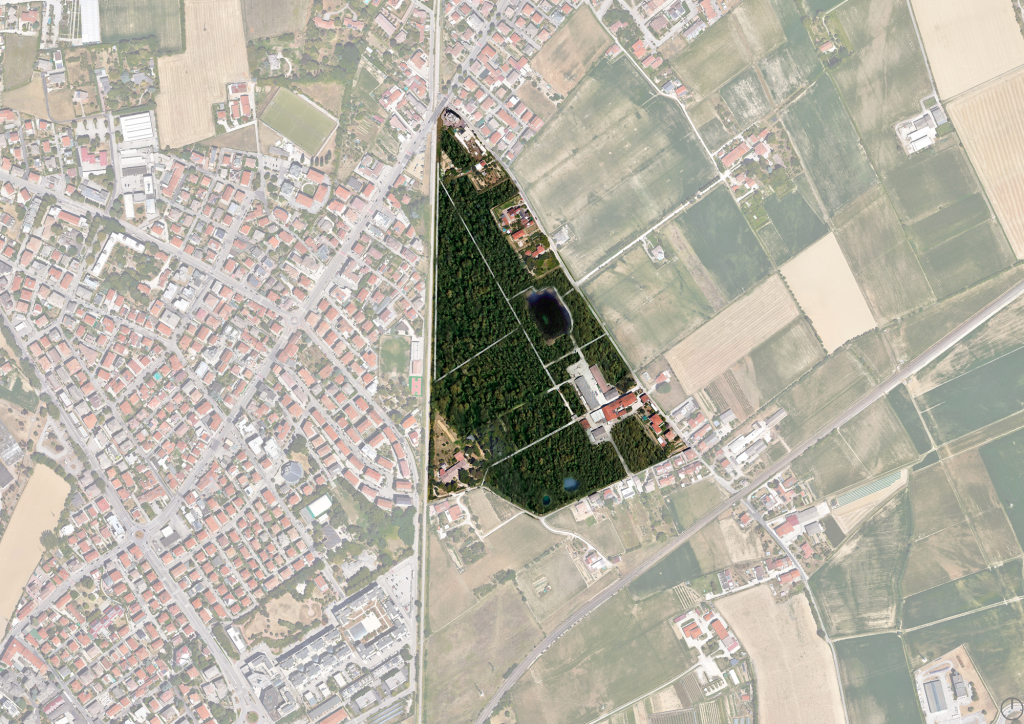

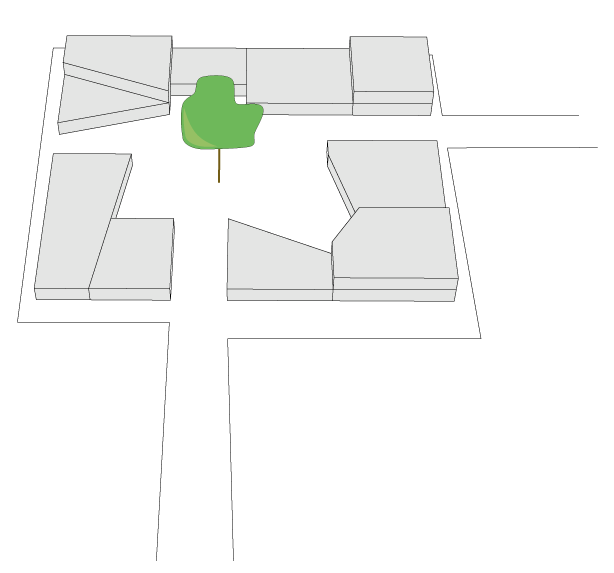

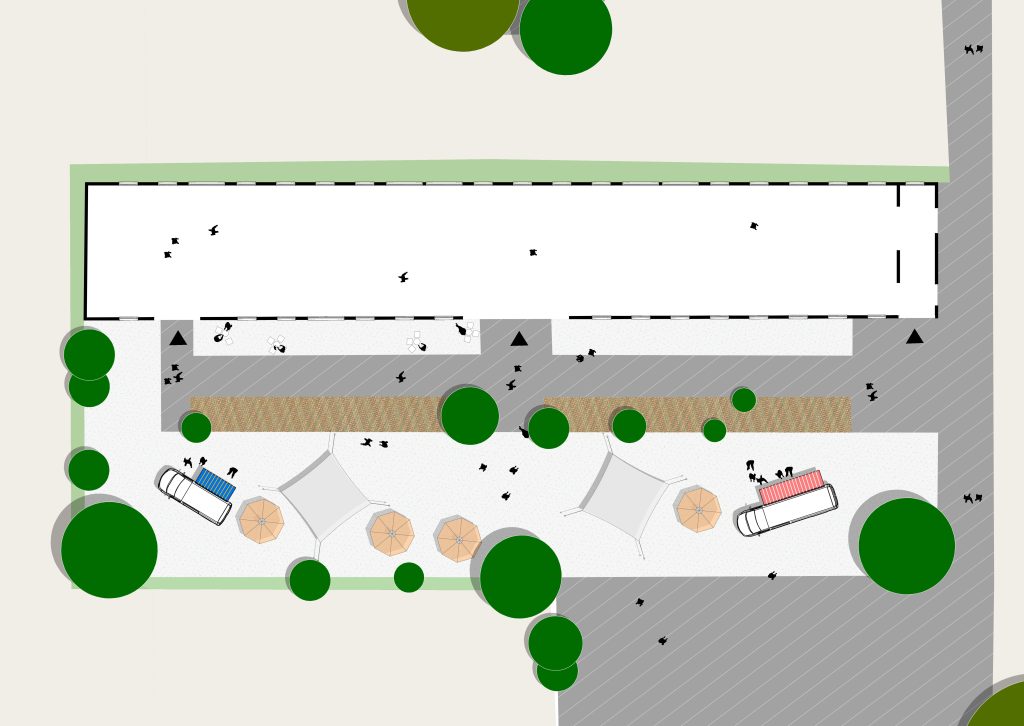

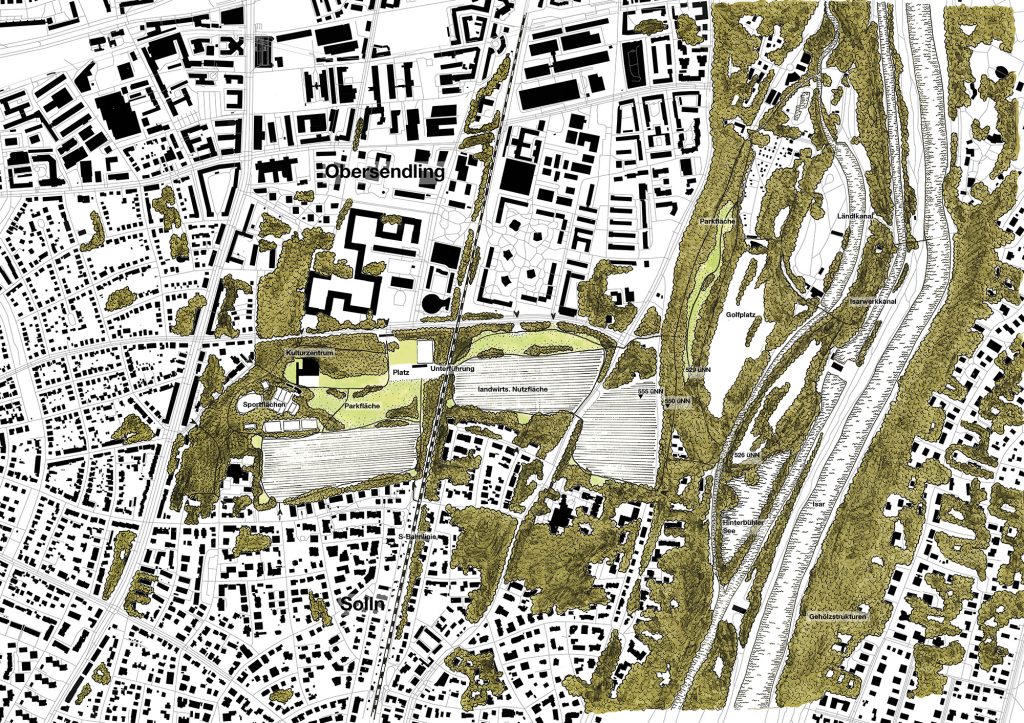

- Der Code kann verwendet werden, um automatisch Baumstandorte innerhalb von Projektgrenzen zu generieren, die durch DXF-Pläne (z.B. Gebäudegrundrisse, Wegeführungen), SVG-Zeichnungen oder Shapefiles (z.B. Grundstücksgrenzen) definiert sind.

- Landschaftsarchitekten können verschiedene Baumarten und -größen mit entsprechenden Proportionen festlegen und die Software die Platzierung übernehmen lassen.

- Die interaktive Vorschau ermöglicht es, die Dichte und Verteilung der Bäume zu visualisieren und anzupassen, um ästhetische und funktionale Anforderungen zu erfüllen (z.B. Sichtachsen, Schattenspenden).

- Visualisierung von Baumpflanzungen:

- Die SVG-Exportfunktion ermöglicht die Erstellung von Vektorgrafiken, die für Präsentationen und Pläne verwendet werden können. Die farbliche Unterscheidung der Baumkronen nach Durchmesser erhöht die Verständlichkeit.

- Erstellung von technischen Zeichnungen:

- Der DXF-Export ermöglicht die Integration der Baumstandorte in CAD-Pläne für die Bauausführung. Die Layer-basierte Organisation nach Baumdurchmesser kann die Organisation und Bearbeitung im CAD erleichtern.

- Datenerfassung für GIS:

- Der Shapefile-Export ermöglicht die Übergabe der Baumstandorte und ihrer Attribute (Durchmesser, Farbe) an GIS-Systeme für weitere Analysen (z.B. Berechnung der Baumkronenfläche, räumliche Beziehungen zu anderen Elementen).

- Entwurfsiterationen und Variantenstudien:

- Durch die einfache Parametrisierung können schnell verschiedene Pflanzvarianten mit unterschiedlichen Baumgrößen, Dichten und Anordnungen generiert und verglichen werden. Die Möglichkeit, zufällige und Cluster-basierte Anordnungen zu generieren, bietet Flexibilität bei der Gestaltung.

- Bestandsaufnahme und Analyse:

- Wenn vorhandene Baumstandorte in einem der unterstützten Formate vorliegen, könnte der Code angepasst werden, um diese zu visualisieren oder Analysen auf Basis der Baumdurchmesser durchzuführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Code ein wertvolles Werkzeug für Landschaftsarchitekten ist, um den Prozess der Baumplatzierung in Entwürfen zu automatisieren und zu visualisieren, die Effizienz zu steigern und kreative Möglichkeiten zu eröffnen. Die Kombination aus der Unterstützung verschiedener Dateiformate, der interaktiven Vorschau und der flexiblen Parametrisierung macht ihn zu einem mächtigen Instrument für die Planung und Dokumentation von Baumpflanzungen.

import os

import ezdxf

import numpy as np

import matplotlib

matplotlib.use('TkAgg')

import matplotlib.pyplot as plt

import random

import tkinter as tk

from tkinter import filedialog, messagebox, simpledialog, colorchooser

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.path import Path

from shapely.geometry import shape, mapping, Polygon, Point, MultiPolygon, LineString, MultiLineString

import fiona

from pyproj import CRS

# Korrekte Importierung von rgb2int

from ezdxf.colors import rgb2int

# Funktion zur Überprüfung, ob sich zwei Kreise überschneiden

def check_overlap(x1, y1, r1, x2, y2, r2, min_distance=0):

distance = np.sqrt((x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2)

return distance < r1 + r2 + min_distance

# Funktion zur Berechnung der Fläche der Form mittels Shoelace-Formel

def compute_shape_area(polylines):

total_area = 0.0

for polyline in polylines:

if len(polyline) < 3:

continue # Keine gültige Polygonfläche

x, y = zip(*polyline)

# Sicherstellen, dass das Polygon geschlossen ist

if (x[0], y[0]) != (x[-1], y[-1]):

x = list(x) + [x[0]]

y = list(y) + [y[0]]

total_area += 0.5 * np.abs(np.dot(x, np.roll(y, 1)) - np.dot(y, np.roll(x, 1)))

return total_area

# Funktion zum Lesen der Eingabedatei basierend auf dem Dateiformat

def read_input_file(file_path):

extension = file_path.split('.')[-1].lower()

if extension == 'dxf':

return process_dxf(file_path)

elif extension == 'dwg':

messagebox.showinfo("Hinweis", "Bitte konvertiere die DWG-Datei zuerst in eine DXF-Datei.")

return []

elif extension == 'svg':

return process_svg(file_path)

elif extension == 'shp':

return process_shapefile(file_path)

else:

messagebox.showerror("Fehler", "Nicht unterstütztes Dateiformat.")

return []

# Funktion zum Schreiben der Ausgabedatei basierend auf dem gewünschten Format

def write_output_file(file_path, polylines, tree_positions, crs, fig=None):

extension = file_path.split('.')[-1].lower()

if extension == 'dxf':

write_dxf(file_path, polylines, tree_positions)

elif extension == 'svg':

if fig is not None:

write_svg_matplotlib(fig, file_path)

elif extension == 'shp':

# Wenn crs None ist, den Benutzer nach dem EPSG-Code fragen

if crs is None:

crs_input = simpledialog.askstring(

"Koordinatensystem für Export",

"Bitte gib den EPSG-Code des Koordinatensystems für das Shapefile ein (z.B. 32632 für UTM Zone 32N):"

)

if crs_input is None:

messagebox.showerror("Fehler", "Kein Koordinatensystem eingegeben.")

return

try:

crs_epsg = int(crs_input)

crs = CRS.from_epsg(crs_epsg)

except ValueError:

messagebox.showerror("Fehler", "Ungültiger EPSG-Code.")

return

write_shapefile(file_path[:-4], polylines, tree_positions, crs)

else:

messagebox.showerror("Fehler", "Nicht unterstütztes Exportformat.")

# Funktion zum Schreiben einer DXF-Datei einschließlich der Bäume

def write_dxf(file_path, polylines, tree_positions):

doc = ezdxf.new(dxfversion='R2000')

msp = doc.modelspace()

# Setze Einheiten auf Meter

doc.header['$INSUNITS'] = 6 # 6 entspricht Metern in DXF

# Layer für Geometrie erstellen

doc.layers.new(name='Geometrie', dxfattribs={'color': 7})

# Hinzufügen der Polylinien auf Layer 'Geometrie'

for polyline in polylines:

if len(polyline) < 2:

continue

msp.add_lwpolyline(polyline, format='xy', dxfattribs={'layer': 'Geometrie'})

# Gruppierung der Bäume nach Durchmesser und Erstellung von Layern

diameter_layers = {}

for tree in tree_positions:

x, y, radius, color = tree

diameter = radius * 2

layer_name = f"Bäume_{diameter}m"

if layer_name not in diameter_layers:

# Erstelle einen neuen Layer für diesen Durchmesser

doc.layers.new(name=layer_name)

diameter_layers[layer_name] = color # Speichere die Farbe für den Layer

# Füge den Baum auf dem entsprechenden Layer hinzu

circle = msp.add_circle(center=(x, y), radius=radius, dxfattribs={'layer': layer_name})

# Setze die Farbe des Kreises entsprechend der RGB-Werte

r, g, b = [int(c * 255) for c in color]

circle.dxf.true_color = rgb2int((r, g, b))

# Speichern der DXF-Datei

doc.saveas(file_path)

# Funktion zum Schreiben einer SVG-Datei mit Matplotlib

def write_svg_matplotlib(fig, file_path):

fig.savefig(file_path, format='svg', bbox_inches='tight')

# Funktion zum Schreiben eines Shapefiles

def write_shapefile(file_path, polylines, tree_positions, crs):

"""

Schreibt die Bäume in ein Shapefile mit dem angegebenen Koordinatensystem.

Die Bäume werden als Polygone (approximierte Kreise) gespeichert.

:param file_path: Pfad zum Shapefile (ohne Erweiterung)

:param polylines: Liste von Polylinien

:param tree_positions: Liste der Baumpositionen (x, y, radius, color)

:param crs: Koordinatensystem (CRS) für das Shapefile

"""

if crs is None:

messagebox.showerror("Fehler", "Kein Koordinatensystem für das Shapefile angegeben.")

return

# Schreiben der Bäume als Polygone (approximierte Kreise)

schema_trees = {

'geometry': 'Polygon',

'properties': {

'id': 'int',

'radius': 'float',

'diameter': 'float',

'color': 'str',

},

}

# Generiere einen eindeutigen Basisnamen für die Bäume

tree_base_name = get_unique_filename(file_path + "_baeume", "shp")

with fiona.open(tree_base_name, 'w', driver='ESRI Shapefile', crs=crs.to_wkt(), schema=schema_trees) as shp:

for idx, tree in enumerate(tree_positions):

x, y, radius, color = tree

# Erzeuge einen Kreis (Polygon) um den Punkt

point = Point(x, y)

circle_polygon = point.buffer(radius, resolution=circle_resolution)

shp.write({

'geometry': mapping(circle_polygon),

'properties': {

'id': idx,

'radius': radius,

'diameter': radius * 2,

'color': '#%02x%02x%02x' % (

int(color[0]*255), int(color[1]*255), int(color[2]*255)

),

},

})

# Funktion zur Generierung eines eindeutigen Dateinamens

def get_unique_filename(base_name, extension):

counter = 1

unique_name = f"{base_name}.{extension}"

while os.path.exists(unique_name):

unique_name = f"{base_name}_version_{counter}.{extension}"

counter += 1

return unique_name

# Funktion zur Auswahl der Ausgabeformate

def select_output_formats():

formats = []

def confirm():

if var_shp.get():

formats.append('shp')

if var_svg.get():

formats.append('svg')

if var_dxf.get():

formats.append('dxf')

format_window.destroy()

format_window = tk.Toplevel()

format_window.title("Ausgabeformate auswählen")

# Fenstergröße automatisch anpassen

format_window.update_idletasks()

width = format_window.winfo_reqwidth()

height = format_window.winfo_reqheight()

format_window.geometry(f"{width}x{height}")

var_shp = tk.IntVar()

var_svg = tk.IntVar()

var_dxf = tk.IntVar()

tk.Label(format_window, text="Bitte die gewünschten Ausgabeformate auswählen:").pack(anchor='w')

tk.Checkbutton(format_window, text="Shapefile (.shp)", variable=var_shp).pack(anchor='w')

tk.Checkbutton(format_window, text="SVG Datei (.svg)", variable=var_svg).pack(anchor='w')

tk.Checkbutton(format_window, text="DXF Datei (.dxf)", variable=var_dxf).pack(anchor='w')

tk.Button(format_window, text="OK", command=confirm).pack()

format_window.wait_window()

return formats

# Funktion zur Umwandlung eines Hex-Farbcodes in ein RGB-Tupel

def hex_to_rgb(hex_string):

hex_string = hex_string.lstrip('#')

return tuple(int(hex_string[i:i+2], 16) / 255 for i in (0, 2, 4))

# Funktion zum Verarbeiten von DXF-Dateien

def process_dxf(file_path):

try:

doc = ezdxf.readfile(file_path)

except IOError:

print(f"Die Datei konnte nicht gelesen werden: {file_path}")

return []

except ezdxf.DXFStructureError:

print(f"Die DXF-Datei ist ungültig oder beschädigt: {file_path}")

return []

msp = doc.modelspace()

polylines = []

for entity in msp:

if entity.dxftype() == 'LWPOLYLINE':

polyline_points = [tuple((point[0], point[1])) for point in entity]

polylines.append(polyline_points)

elif entity.dxftype() == 'POLYLINE':

polyline_points = []

for vertex in entity.vertices:

x = vertex.dxf.location[0]

y = vertex.dxf.location[1]

polyline_points.append((x, y))

polylines.append(polyline_points)

elif entity.dxftype() == 'LINE':

start_point = entity.dxf.start

end_point = entity.dxf.end

polyline_points = [start_point[:2], end_point[:2]]

polylines.append(polyline_points)

# Weitere Entitätstypen können hier hinzugefügt werden

return polylines

# Funktion zum Verarbeiten von SVG-Dateien

def process_svg(file_path):

from svgpathtools import svg2paths2

try:

paths, attributes, svg_attributes = svg2paths2(file_path)

except Exception as e:

print(f"Fehler beim Lesen der SVG-Datei: {e}")

return []

polylines = []

for path in paths:

polyline = []

for segment in path:

points = [segment.start, segment.end]

for point in points:

polyline.append((point.real, point.imag))

if polyline:

polylines.append(polyline)

return polylines

# Funktion zum Verarbeiten von Shapefiles

def process_shapefile(file_path):

"""

Verarbeitet das Shapefile und extrahiert Polygone oder Linien als Listen von Punkten.

:param file_path: Pfad zum Shapefile

:return: Liste von Polylinien (jeweils eine Liste von (x, y) Punkten)

"""

polylines = []

with fiona.open(file_path, 'r') as shp:

for feature in shp:

geom = shape(feature['geometry'])

if geom.is_empty:

continue

if isinstance(geom, (Polygon, MultiPolygon)):

# Extrahiere die äußeren Ringe

if isinstance(geom, Polygon):

polygons = [geom]

else:

polygons = list(geom.geoms)

for polygon in polygons:

exterior_coords = list(polygon.exterior.coords)

polylines.append(exterior_coords)

elif isinstance(geom, (LineString, MultiLineString)):

if isinstance(geom, LineString):

lines = [geom]

else:

lines = list(geom.geoms)

for line in lines:

coords = list(line.coords)

polylines.append(coords)

else:

# Andere Geometrietypen können hier behandelt werden

continue

return polylines

# Funktion zur interaktiven Eingabe aller Parameter in einem einzigen Fenster

def get_user_inputs():

user_inputs = {}

input_window = tk.Toplevel()

input_window.title("Eingabeparameter")

# Fenstergröße automatisch anpassen

input_window.update_idletasks()

width = input_window.winfo_reqwidth()

height = input_window.winfo_reqheight()

input_window.geometry(f"{width}x{height}")

# Funktion zum Schließen des Fensters

def submit():

try:

user_inputs['circle_resolution'] = int(entry_circle_resolution.get())

user_inputs['num_diameters'] = int(entry_num_diameters.get())

if user_inputs['num_diameters'] <= 0:

raise ValueError

# Baumdurchmesser, Proportionen und Farben sammeln

diameters = []

proportions = []

colors = []

for i in range(user_inputs['num_diameters']):

diameter = float(entries_diameters[i].get())

proportion = float(entries_proportions[i].get())

color_hex = entries_colors[i].get()

color_tuple = hex_to_rgb(color_hex)

if diameter <= 0 or not (0 <= proportion <= 100):

raise ValueError

diameters.append(diameter)

proportions.append(proportion)

colors.append(color_tuple)

user_inputs['diameters'] = diameters

user_inputs['proportions'] = proportions

user_inputs['colors'] = colors

# Clusteroption

user_inputs['use_clustering'] = var_use_clustering.get()

if user_inputs['use_clustering']:

user_inputs['cluster_percentage'] = float(entry_cluster_percentage.get())

if not (0 <= user_inputs['cluster_percentage'] <= 100):

raise ValueError

else:

user_inputs['cluster_percentage'] = 0

# Auswahl der Ausgabeformate

user_inputs['output_formats'] = select_output_formats()

if not user_inputs['output_formats']:

messagebox.showerror("Fehler", "Keine Ausgabeformate ausgewählt.")

return

# Auswahl der Varianten (Cluster, Zufällig, Beide)

variant = variant_var.get()

user_inputs['variant'] = variant

input_window.destroy()

except ValueError:

messagebox.showerror("Fehler", "Bitte gültige Eingaben machen.")

# Kreisauflösung

tk.Label(input_window, text="Kreisauflösung (z.B. 36):").grid(row=0, column=0, sticky='w')

entry_circle_resolution = tk.Entry(input_window)

entry_circle_resolution.insert(0, "36")

entry_circle_resolution.grid(row=0, column=1)

# Anzahl der Baumdurchmesser

tk.Label(input_window, text="Anzahl der unterschiedlichen Kronendurchmesser:").grid(row=1, column=0, sticky='w')

entry_num_diameters = tk.Entry(input_window)

entry_num_diameters.insert(0, "1")

entry_num_diameters.grid(row=1, column=1)

# Platz für dynamische Eingabefelder

frame_diameters = tk.Frame(input_window)

frame_diameters.grid(row=2, column=0, columnspan=2)

entries_diameters = []

entries_proportions = []

entries_colors = []

def update_diameter_entries(*args):

# Lösche vorhandene Einträge

for widget in frame_diameters.winfo_children():

widget.destroy()

entries_diameters.clear()

entries_proportions.clear()

entries_colors.clear()

try:

num_diameters = int(entry_num_diameters.get())

except ValueError:

return

for i in range(num_diameters):

tk.Label(frame_diameters, text=f"Kronendurchmesser {i+1} (in Metern):").grid(row=i*3, column=0, sticky='w')

entry_diameter = tk.Entry(frame_diameters)

entry_diameter.grid(row=i*3, column=1)

entries_diameters.append(entry_diameter)

tk.Label(frame_diameters, text=f"Prozentualer Anteil für Durchmesser {i+1} (%):").grid(row=i*3+1, column=0, sticky='w')

entry_proportion = tk.Entry(frame_diameters)

entry_proportion.grid(row=i*3+1, column=1)

entries_proportions.append(entry_proportion)

tk.Label(frame_diameters, text=f"Farbe für Durchmesser {i+1} (Hex-Code):").grid(row=i*3+2, column=0, sticky='w')

entry_color = tk.Entry(frame_diameters)

entry_color.insert(0, "#00ff00")

entry_color.grid(row=i*3+2, column=1)

entries_colors.append(entry_color)

def choose_color(index=i):

color_code = colorchooser.askcolor(title=f"Farbe für Durchmesser {index+1} auswählen")

if color_code[1]:

entries_colors[index].delete(0, tk.END)

entries_colors[index].insert(0, color_code[1])

btn_color = tk.Button(frame_diameters, text="Farbe auswählen", command=lambda idx=i: choose_color(idx))

btn_color.grid(row=i*3+2, column=2)

# Fenstergröße anpassen

input_window.update_idletasks()

width = input_window.winfo_reqwidth()

height = input_window.winfo_reqheight()

input_window.geometry(f"{width}x{height}")

entry_num_diameters.bind('<KeyRelease>', update_diameter_entries)

update_diameter_entries()

# Clusteroption

var_use_clustering = tk.BooleanVar()

tk.Checkbutton(input_window, text="Bäume in Clustern anordnen", variable=var_use_clustering).grid(row=3, column=0, sticky='w')

tk.Label(input_window, text="Cluster-Prozentsatz (0-100%):").grid(row=4, column=0, sticky='w')

entry_cluster_percentage = tk.Entry(input_window)

entry_cluster_percentage.insert(0, "50")

entry_cluster_percentage.grid(row=4, column=1)

# Auswahl der Varianten

tk.Label(input_window, text="Varianten für die Baumverteilung:").grid(row=5, column=0, sticky='w')

variant_var = tk.StringVar(value="both")

tk.Radiobutton(input_window, text="Nur zufällig", variable=variant_var, value="random").grid(row=6, column=0, sticky='w')

tk.Radiobutton(input_window, text="Nur Cluster", variable=variant_var, value="cluster").grid(row=7, column=0, sticky='w')

tk.Radiobutton(input_window, text="Beide Varianten", variable=variant_var, value="both").grid(row=8, column=0, sticky='w')

# Bestätigungsbutton

tk.Button(input_window, text="Weiter", command=submit).grid(row=9, column=0, columnspan=3)

input_window.wait_window()

return user_inputs

# Hauptfunktion zum Plotten der Bäume innerhalb der Form

def plot_trees_within_shape():

global circle_resolution # Damit die Variable in write_shapefile verwendet werden kann

# Haupt-Tkinter-Fenster erstellen

root = tk.Tk()

root.title("Baumraster-Erstellung")

# Benutzerinputs sammeln

user_inputs = get_user_inputs()

if not user_inputs:

root.destroy()

return

circle_resolution = user_inputs['circle_resolution']

num_diameters = user_inputs['num_diameters']

diameters = user_inputs['diameters']

proportions = user_inputs['proportions']

colors = user_inputs['colors']

use_clustering = user_inputs['use_clustering']

cluster_percentage = user_inputs['cluster_percentage']

output_formats = user_inputs['output_formats']

variant_selection = user_inputs['variant']

# Auswahl der Eingabedateien (Batch-Verarbeitung)

input_files = filedialog.askopenfilenames(

title="Bitte die Eingabedateien auswählen",

filetypes=[

("Unterstützte Dateien", "*.shp *.dxf *.svg"),

("Shapefile", "*.shp"),

("DXF Dateien", "*.dxf"),

("SVG Dateien", "*.svg")

]

)

if not input_files:

messagebox.showerror("Fehler", "Keine Eingabedateien ausgewählt.")

root.destroy()

return

# Auswahl des Ausgabeverzeichnisses

output_directory = filedialog.askdirectory(

title="Bitte das Ausgabeverzeichnis auswählen"

)

if not output_directory:

messagebox.showerror("Fehler", "Kein Ausgabeverzeichnis ausgewählt.")

root.destroy()

return

# Verarbeitung jeder Eingabedatei

for input_file in input_files:

filename = os.path.basename(input_file)

name_without_ext = os.path.splitext(filename)[0]

extension = input_file.split('.')[-1].lower()

polylines = read_input_file(input_file)

if len(polylines) == 0:

messagebox.showerror("Fehler", f"Keine gültigen Formen gefunden oder das Dateiformat wird nicht unterstützt: {filename}")

continue

# Wenn es sich um eine SVG-Datei handelt, nach maximaler Länge fragen und skalieren

if extension == 'svg':

# Kombinieren aller Punkte, um die Begrenzungsbox zu finden

all_points = np.concatenate(polylines)

min_x, min_y = np.min(all_points, axis=0)

max_x, max_y = np.max(all_points, axis=0)

shape_width = max_x - min_x

shape_height = max_y - min_y

shape_max_length = max(shape_width, shape_height)

# Eingabe der maximalen Länge für die Skalierung

try:

max_length_input = simpledialog.askstring("Skalierung", f"Bitte die maximale Länge für die Skalierung von {filename} (in Metern) angeben:")

if max_length_input is None:

messagebox.showerror("Fehler", "Keine Eingabe für die maximale Länge.")

continue

max_length = float(max_length_input)

except ValueError:

messagebox.showerror("Fehler", "Ungültige Eingabe für die maximale Länge.")

continue

if max_length <= 0:

messagebox.showerror("Fehler", "Die maximale Länge muss positiv sein.")

continue

scale = max_length / shape_max_length

# Skalieren aller Polylinien

scaled_polylines = []

for polyline in polylines:

scaled_polyline = [(scale * (x - min_x), scale * (y - min_y)) for x, y in polyline]

scaled_polylines.append(scaled_polyline)

# CRS ist nicht relevant für SVG

crs = None

else:

# Für andere Formate, CRS verarbeiten

if extension == 'shp':

with fiona.open(input_file, 'r') as shp:

crs = CRS(shp.crs)

else:

# CRS vom Benutzer abfragen

crs_input = simpledialog.askstring(

"Koordinatensystem",

f"Bitte gib den EPSG-Code des Koordinatensystems für {filename} ein (z.B. 32632 für UTM Zone 32N):"

)

if crs_input is None:

messagebox.showerror("Fehler", "Kein Koordinatensystem eingegeben.")

continue

try:

crs_epsg = int(crs_input)

crs = CRS.from_epsg(crs_epsg)

except ValueError:

messagebox.showerror("Fehler", "Ungültiger EPSG-Code.")

continue

# Verwende die Originalpolylinien ohne Skalierung

scaled_polylines = polylines

# Kombinieren aller Punkte, um die Begrenzungsbox zu finden

all_points = np.concatenate(polylines)

min_x, min_y = np.min(all_points, axis=0)

max_x, max_y = np.max(all_points, axis=0)

# Aktualisiere die Begrenzungsbox

scaled_all_points = np.concatenate(scaled_polylines)

min_x_scaled, min_y_scaled = np.min(scaled_all_points, axis=0)

max_x_scaled, max_y_scaled = np.max(scaled_all_points, axis=0)

# Erstellen von Path-Objekten für jede Polyline

paths = []

for polyline in scaled_polylines:

if len(polyline) < 2:

continue # Nicht genügend Punkte für einen Pfad

verts = list(polyline)

if verts[0] != verts[-1]:

verts.append(verts[0]) # Polygon schließen

codes = [Path.MOVETO] + [Path.LINETO] * (len(verts) - 2) + [Path.CLOSEPOLY]

path = Path(verts, codes)

paths.append(path)

if not paths:

messagebox.showerror("Fehler", f"Keine gültigen geschlossenen Polylinien gefunden in {filename}.")

continue

# Erstellen eines zusammengesetzten Path-Objekts

shape_path = Path.make_compound_path(*paths)

# Neues Fenster für die interaktive Vorschau erstellen

preview_window = tk.Toplevel(root)

preview_window.title(f"Vorschau und Anpassung - {filename}")

# Vorschaufenster bildschirmfüllend anzeigen

preview_window.attributes('-fullscreen', True)

# Frame für Plot und Steuerungselemente

frame = tk.Frame(preview_window)

frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

# Matplotlib-Figur erstellen

fig = Figure(figsize=(8, 6))

ax = fig.add_subplot(111)

canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frame)

canvas.draw()

canvas.get_tk_widget().pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=1)

# Steuerungsframe für Slider und Button

control_frame = tk.Frame(frame)

control_frame.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)

# Füllungsintensität Slider

fill_intensity = tk.DoubleVar(value=1.0)

def update_fill_intensity(val):

nonlocal tree_positions

tree_positions, _ = generate_tree_positions(current_variant)

update_trees()

slider = tk.Scale(control_frame, from_=0.1, to=2.0, resolution=0.1, orient=tk.VERTICAL, variable=fill_intensity, label="Füllungsintensität", command=update_fill_intensity)

slider.pack(fill=tk.Y, padx=10, pady=10)

# Button zum Schließen und Fortfahren

def on_close():

preview_window.destroy()

close_button = tk.Button(control_frame, text="Bearbeitung abschließen", command=on_close)

close_button.pack(pady=10)

# Funktion zur Erstellung der Baumpositionen

def generate_tree_positions(variant):

tree_positions = []

diameter_tree_counts = {}

max_trees_per_diameter = 100000 # Erhöht, um mehr Bäume zuzulassen

intensity = fill_intensity.get()

tree_data = sorted(zip(diameters, proportions, colors), key=lambda x: -x[0])

# Berechnung der Gesamtfläche der Form

total_area = compute_shape_area(scaled_polylines)

# Berechnung der Gesamtanzahl der Bäume pro Durchmesser

total_trees = {}

for diameter, proportion, _ in tree_data:

radius = diameter / 2

total_trees[diameter] = int((proportion / 100) * total_area / (np.pi * (radius ** 2)) * intensity)

if num_diameters == 1:

diameter_tree_counts = {}

diameter, proportion, color = tree_data[0]

radius = diameter / 2

# Mindestabstand berechnen

if diameter >= 3:

min_distance = diameter * 1.3 # Zentrum-zu-Zentrum-Abstand

else:

min_distance = diameter # Kein zusätzlicher Abstand

# Rasterpunkte erstellen

x_min = min_x_scaled + radius

x_max = max_x_scaled - radius

y_min = min_y_scaled + radius

y_max = max_y_scaled - radius

x_coords = np.arange(x_min, x_max + min_distance, min_distance)

y_coords = np.arange(y_min, y_max + min_distance, min_distance)

# Maximal zulässige Anzahl von Bäumen berechnen

max_trees = min(total_trees[diameter], max_trees_per_diameter)

for x in x_coords:

for y in y_coords:

if shape_path.contains_point((x, y)):

tree_positions.append((x, y, radius, color))

if len(tree_positions) >= max_trees:

break

if len(tree_positions) >= max_trees:

break

diameter_tree_counts[diameter] = len(tree_positions)

else:

diameter_tree_counts = {diameter: 0 for diameter in diameters}

# Platzierung der Bäume für jeden Durchmesser

for diameter, proportion, color in tree_data:

radius = diameter / 2

trees_to_place = min(total_trees[diameter], max_trees_per_diameter)

attempts = 0

while diameter_tree_counts[diameter] < trees_to_place and attempts < 100000:

x_pos = random.uniform(min_x_scaled + radius, max_x_scaled - radius)

y_pos = random.uniform(min_y_scaled + radius, max_y_scaled - radius)

if not shape_path.contains_point((x_pos, y_pos)):

attempts += 1

continue

overlaps = False

for (existing_x, existing_y, existing_radius, _) in tree_positions:

if check_overlap(x_pos, y_pos, radius, existing_x, existing_y, existing_radius, min_distance=radius * 0.3):

overlaps = True

break

if not overlaps:

tree_positions.append((x_pos, y_pos, radius, color))

diameter_tree_counts[diameter] += 1

attempts += 1

return tree_positions, diameter_tree_counts

# Funktion zur Aktualisierung der Bäume

def update_trees():

nonlocal tree_positions, tree_circles, total_area

# Berechne neue Gesamtfläche

total_area = compute_shape_area(scaled_polylines)

# Bäume neu generieren

tree_positions, diameter_tree_counts = generate_tree_positions(current_variant)

# Lösche vorhandene Baumkronen

for circle in tree_circles:

circle.remove()

tree_circles.clear()

# Begrenze die Anzahl der Bäume in der Vorschau für bessere Leistung

max_preview_trees = 1000

preview_tree_positions = tree_positions[:max_preview_trees]

# Neue Bäume plotten

for x_pos, y_pos, radius, color in preview_tree_positions:

circle = plt.Circle((x_pos, y_pos), radius, edgecolor=color, facecolor='none', linewidth=0.8)

ax.add_artist(circle)

tree_circles.append(circle)

canvas.draw()

# Baumdaten sortieren

tree_data = sorted(zip(diameters, proportions, colors), key=lambda x: -x[0])

# Berechnung der Gesamtfläche der Form

total_area = compute_shape_area(scaled_polylines)

print(f"Gesamtfläche der Form in {filename}: {total_area:.2f} Quadratmeter")

# Initiale Bäume generieren

current_variant = variant_selection

tree_positions, diameter_tree_counts = generate_tree_positions(current_variant)

# Plotten der initialen Form und Bäume

ax.clear()

ax.set_title(f"Interaktive Vorschau - {filename}")

ax.set_xlabel('Entfernung Ost (m)')

ax.set_ylabel('Entfernung Nord (m)')

# Plotten der Form

for path in paths:

patch = plt.Polygon(path.vertices, closed=True, fill=False, edgecolor='black')

ax.add_patch(patch)

# Plotten der initialen Bäume

tree_circles = []

# Begrenze die Anzahl der Bäume in der Vorschau

max_preview_trees = 1000

preview_tree_positions = tree_positions[:max_preview_trees]

for x_pos, y_pos, radius, color in preview_tree_positions:

circle = plt.Circle((x_pos, y_pos), radius, edgecolor=color, facecolor='none', linewidth=0.8)

ax.add_artist(circle)

tree_circles.append(circle)

# Achsenlimits setzen

ax.set_xlim(min_x_scaled - 10, max_x_scaled + 10)

ax.set_ylim(min_y_scaled - 10, max_y_scaled + 10)

ax.set_aspect('equal', adjustable='box')

canvas.draw()

# Warten, bis das Vorschaufenster geschlossen wird

root.wait_window(preview_window)

# Nach der Bearbeitung: Bäume generieren und Dateien exportieren

variants = []

if variant_selection == 'both':

variants_to_generate = [('random', 'random'), ('cluster', 'cluster')]

elif variant_selection == 'random':

variants_to_generate = [('random', 'random')]

elif variant_selection == 'cluster':

variants_to_generate = [('cluster', 'cluster')]

else:

variants_to_generate = [('selected', current_variant)]

# Verwende die aktuelle Füllungsintensität

final_fill_intensity = fill_intensity.get()

for variant_name, use_clustering_variant in variants_to_generate:

# Generiere die Bäume für die Ausgabe mit voller Anzahl

tree_positions, diameter_tree_counts = generate_tree_positions(use_clustering_variant)

tree_count = len(tree_positions)

# Dateinamen für die Ausgabe erstellen

output_filename_base = os.path.join(output_directory, f"{name_without_ext}_{variant_name}_output")

# Für jedes ausgewählte Ausgabeformat, die Datei schreiben

for export_extension in output_formats:

# Verwende die Funktion, um einen eindeutigen Dateinamen zu erhalten

current_export_file = get_unique_filename(output_filename_base, export_extension)

# Schreiben der Ausgabedatei basierend auf dem gewählten Format

write_output_file(current_export_file, scaled_polylines, tree_positions, crs, fig=fig if export_extension == 'svg' else None)

# Erfolgreiche Speicherung

print(f"Das Schema wurde erfolgreich unter {current_export_file} gespeichert.\nAnzahl der gezeichneten Bäume in {filename}: {tree_count}")

messagebox.showinfo("Fertig", "Die Verarbeitung aller Dateien ist abgeschlossen.")

root.destroy()

if __name__ == "__main__":

plot_trees_within_shape()