Das Projekt “Ökologische Entwicklung im Ampertal” wurde im Rahmen des zweiten Semesters meines Studiums der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der Technischen Universität München durchgeführt. Ziel dieses Projekts war es, ein umfassendes Landschaftsentwicklungskonzept für das Ampertal zu erstellen, das sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.

Das Projekt gliederte sich in zwei Hauptteile: Die Entwicklung eines allgemeinen Landschaftsentwicklungskonzepts und die anschließende ökologische Ausarbeitung, die auf eine spezifische Zielart, den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), fokussiert wurde.

Schutzgutanalyse und Bestandsbewertung

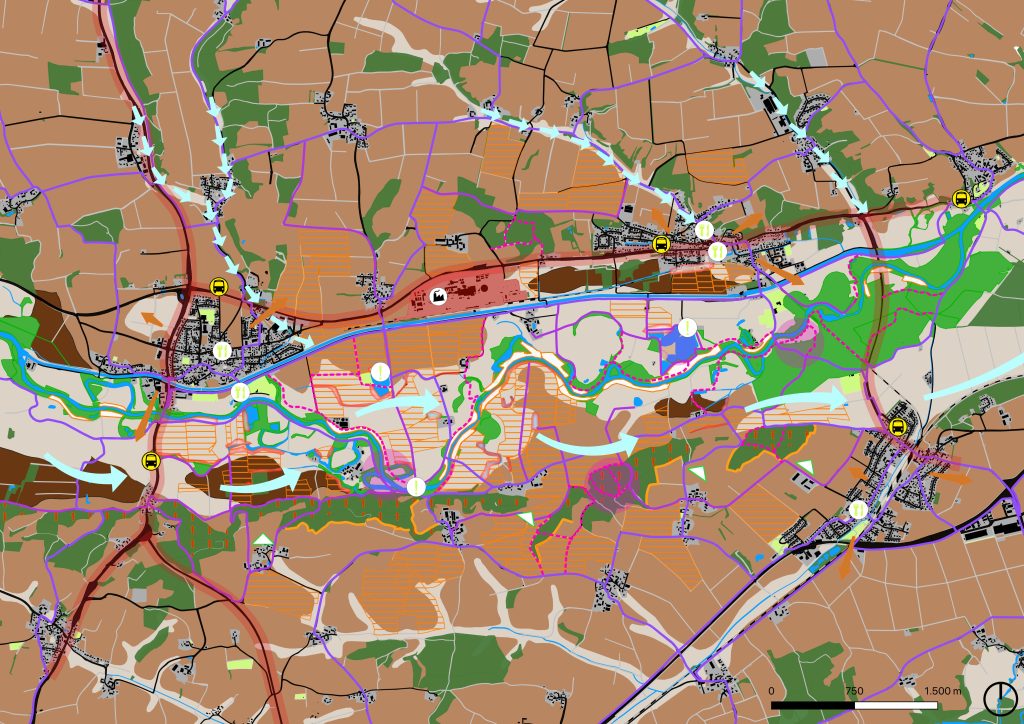

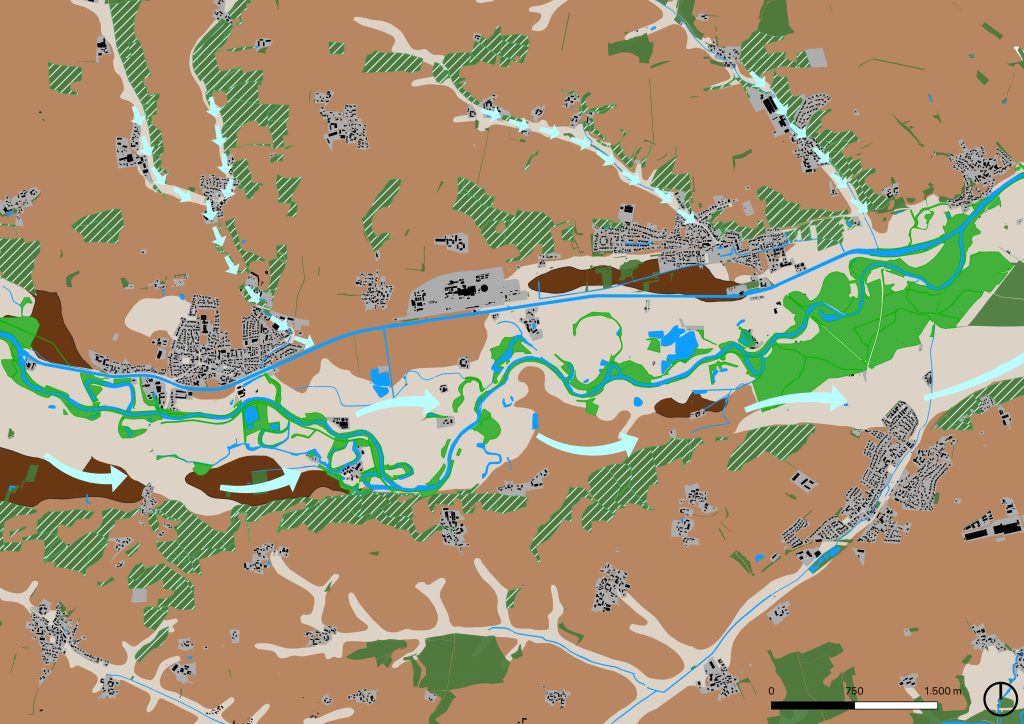

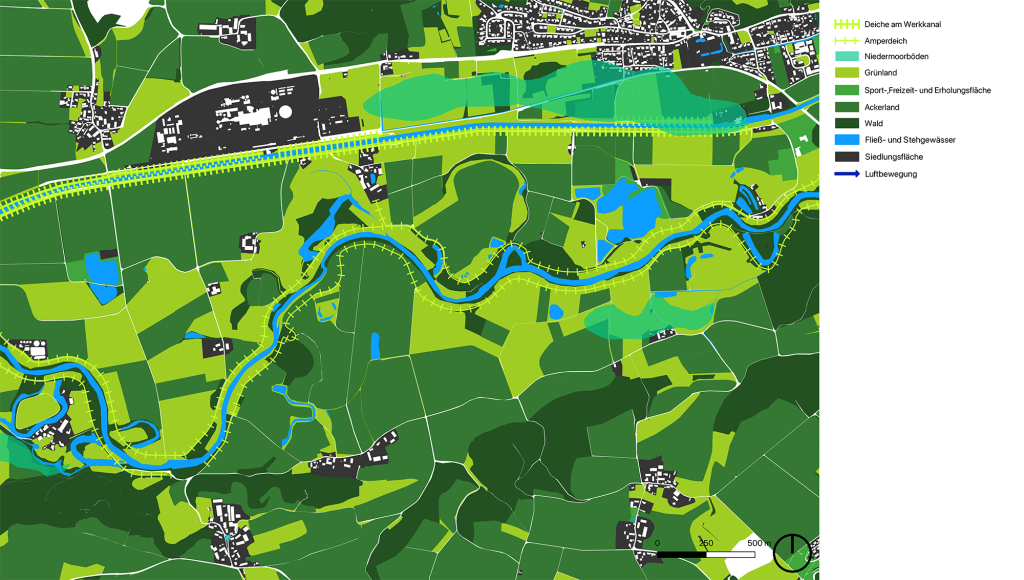

Im ersten Teil des Projekts wurde das Ampertal einer umfassenden Schutzgut-Analyse unterzogen. Diese Analyse umfasste die Untersuchung der Bodentypen, Gewässer, Waldstrukturen und landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet. Die Ergebnisse der Schutzgut-Analyse wurden in einer SWOT-Karte zusammengefasst, die die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Gebiets visuell darstellte. Diese Karte diente als Grundlage für die weitere Planung und half, die ökologischen und planerischen Prioritäten zu identifizieren.

Landschaftsentwicklungskonzept

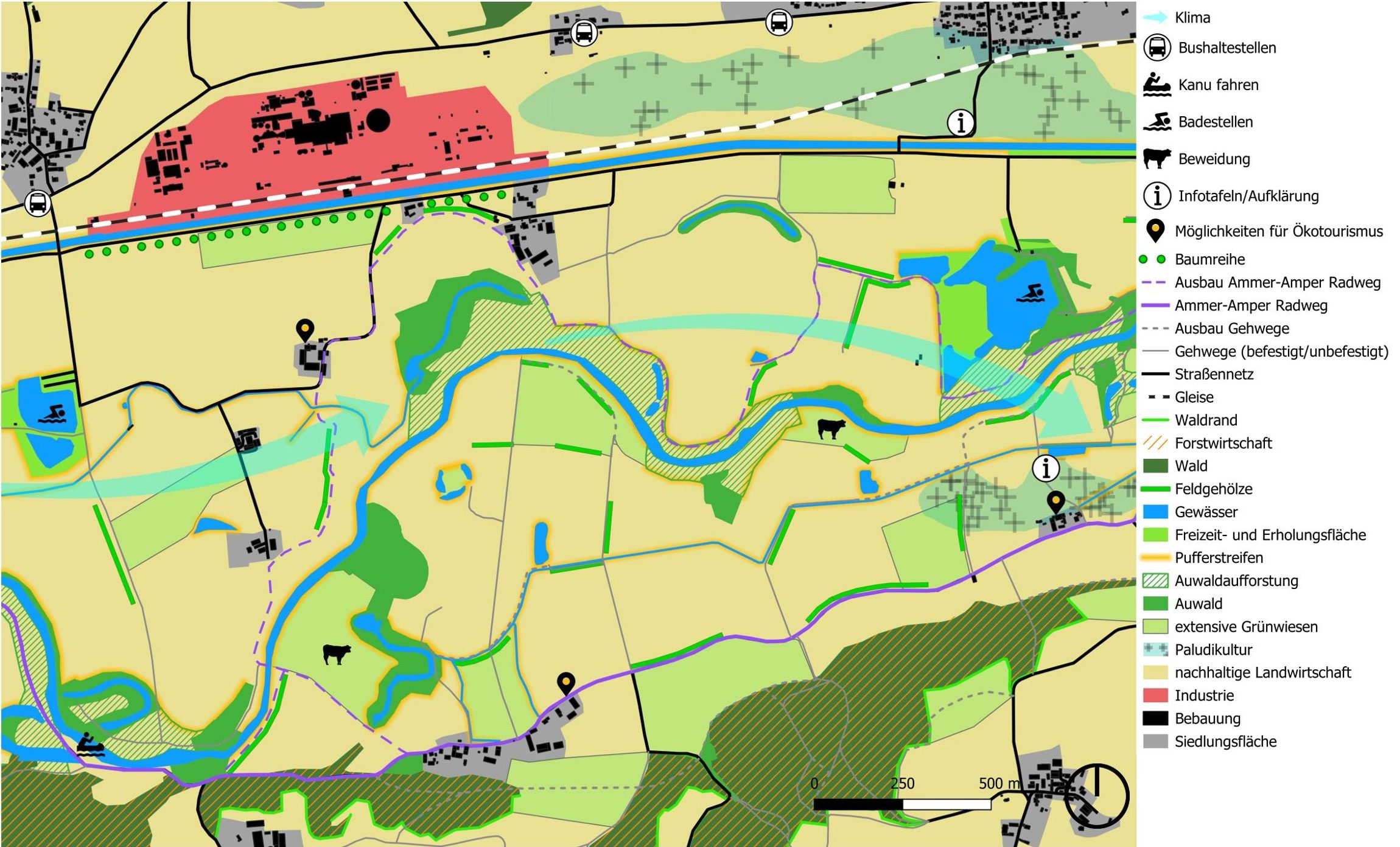

Auf Basis der Schutzgut-Analyse wurde ein Landschaftsentwicklungskonzept erarbeitet, das das Ampertal als multifunktionalen Produktionsraum definiert. Das Konzept sah eine extensive Landwirtschaft vor, die durch die Integration von Grünwiesen, Agroforstwirtschaft und die Wiedervernässung von Moorböden ergänzt wurde. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität und zur Schaffung von Erholungsräumen entwickelt. Die Diversifizierung der Wälder und die Verbesserung der Naherholungsinfrastruktur waren weitere Schwerpunkte des Konzepts.

Ökologische Ausarbeitung des Landschaftsentwicklungskonzept

Der zweite Teil des Projekts konzentrierte sich auf die detaillierte ökologische Ausarbeitung des Landschaftsentwicklungskonzepts unter Berücksichtigung der Zielart Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Diese Phase beinhaltete eine gründliche Untersuchung der Flora und Fauna des Projektgebiets und die gezielte Anpassung des Konzepts, um die Lebensbedingungen für den Großen Wiesenknopf zu optimieren.

Zielart

Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae) gehört. Diese Art ist in Europa weit verbreitet und spielt eine wichtige Rolle in Feuchtwiesen-Ökosystemen. Der Große Wiesenknopf zeichnet sich durch seine charakteristischen dunkelroten, kugelförmigen Blütenstände aus, die von Juni bis September blühen und eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Insektenarten, insbesondere Schmetterlinge, darstellen. Die Pflanze bevorzugt feuchte, nährstoffreiche Böden und findet sich häufig in Pfeifengraswiesen und an den Rändern von Feuchtgebieten. Ihre Anwesenheit ist ein Indikator für hochwertige, naturnahe Wiesen und sie trägt maßgeblich zur Erhaltung der Biodiversität in diesen Lebensräumen bei.

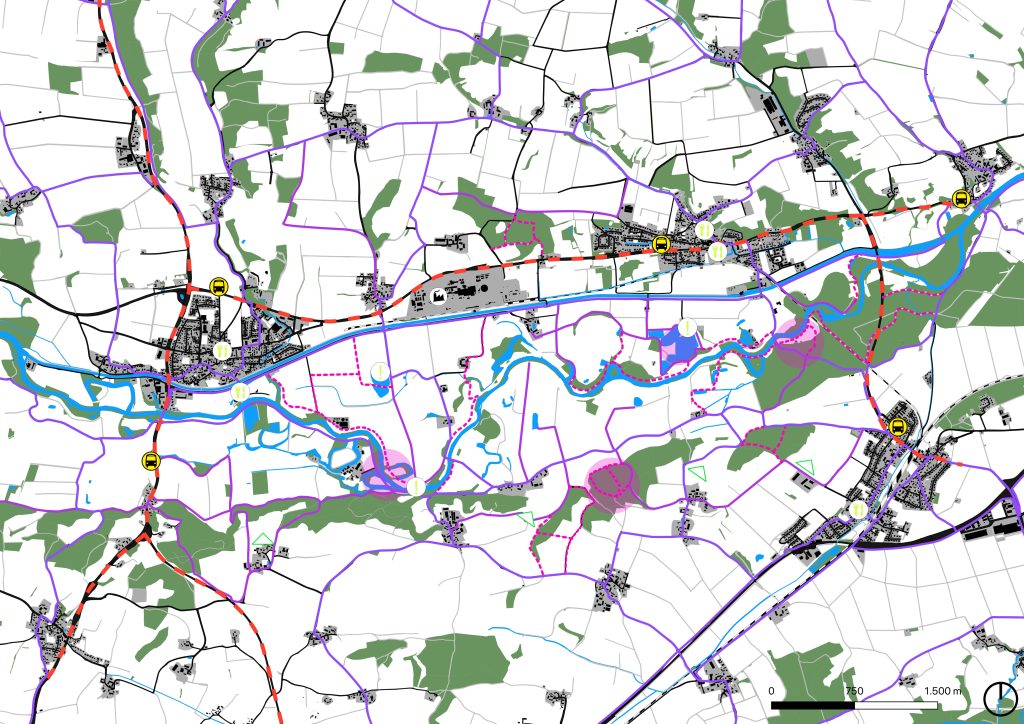

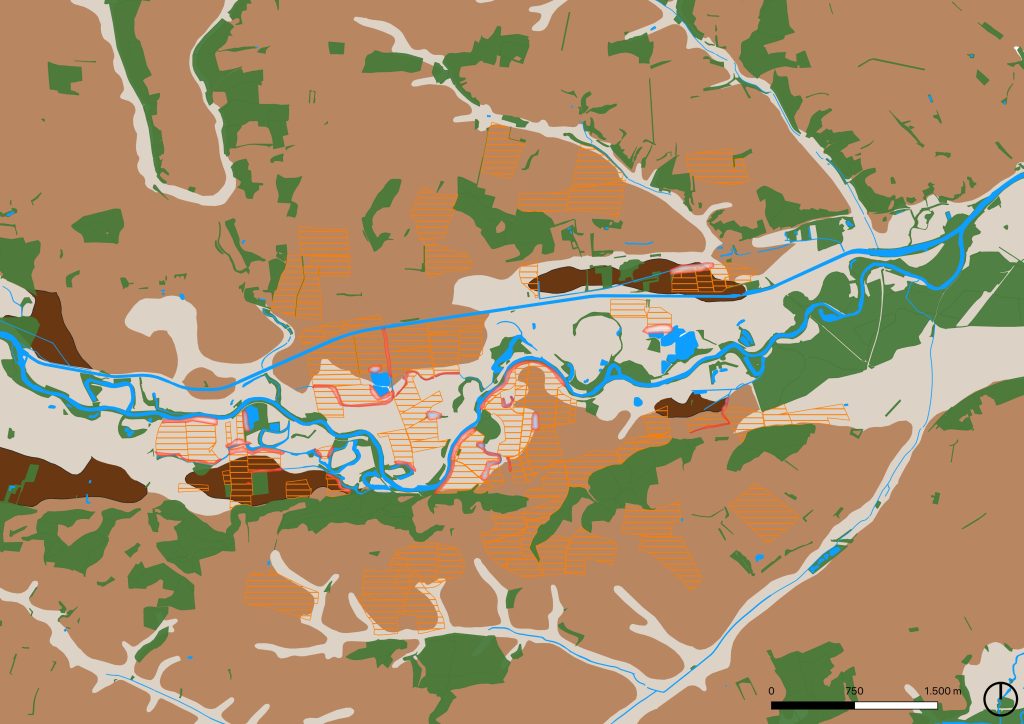

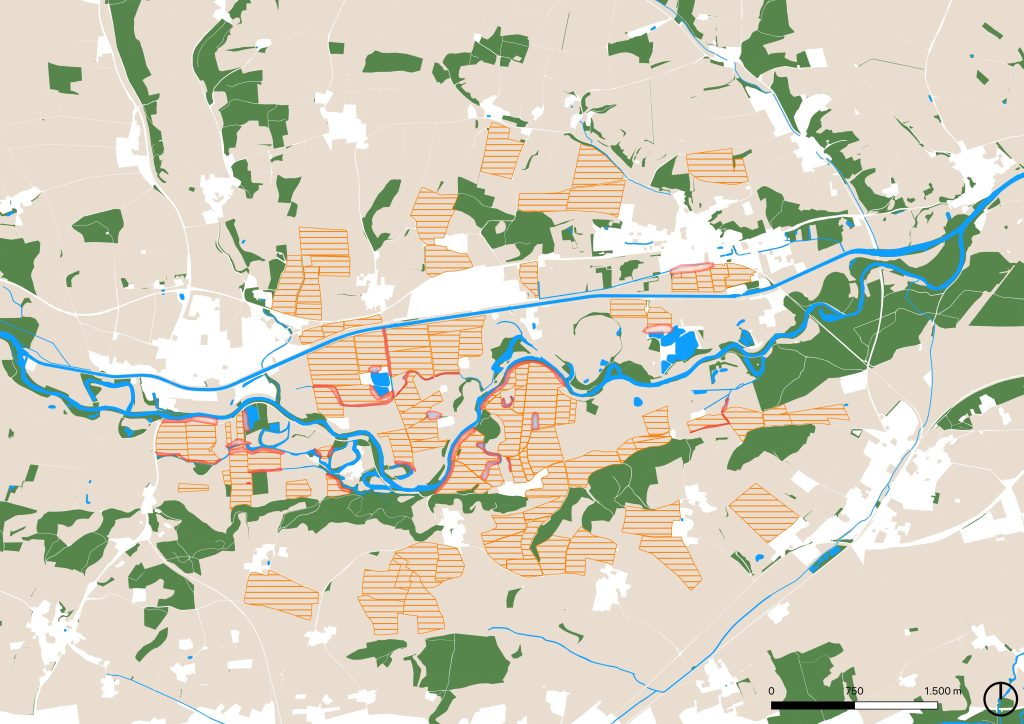

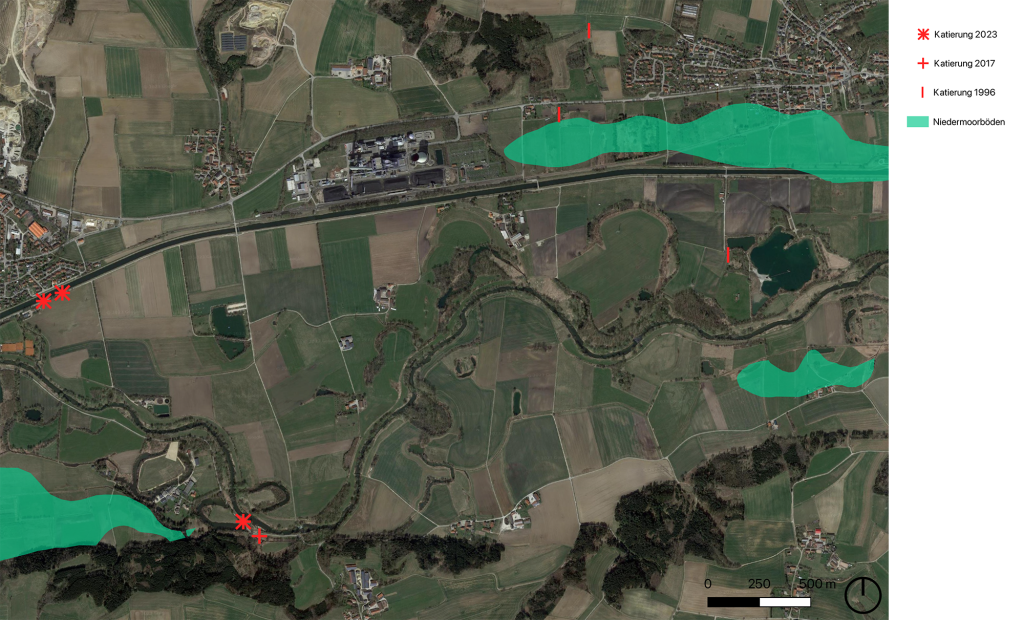

Habitat Mapping und Kartierung

Ein zentrales Element der ökologischen Ausarbeitung war das Habitat Mapping, das die Verteilung und Qualität der Lebensräume im Projektgebiet detailliert darstellt und die Kartierung von Vorkommen der Zielart im Untersuchungsraum. Die fogenden Karten identifizieren geeignete Standorte für den Großen Wiesenknopf und halfen, die spezifischen Maßnahmen zur Förderung seines Bestands präzise zu planen.

Maßnahmenplanung für den Großen Wiesenknopf

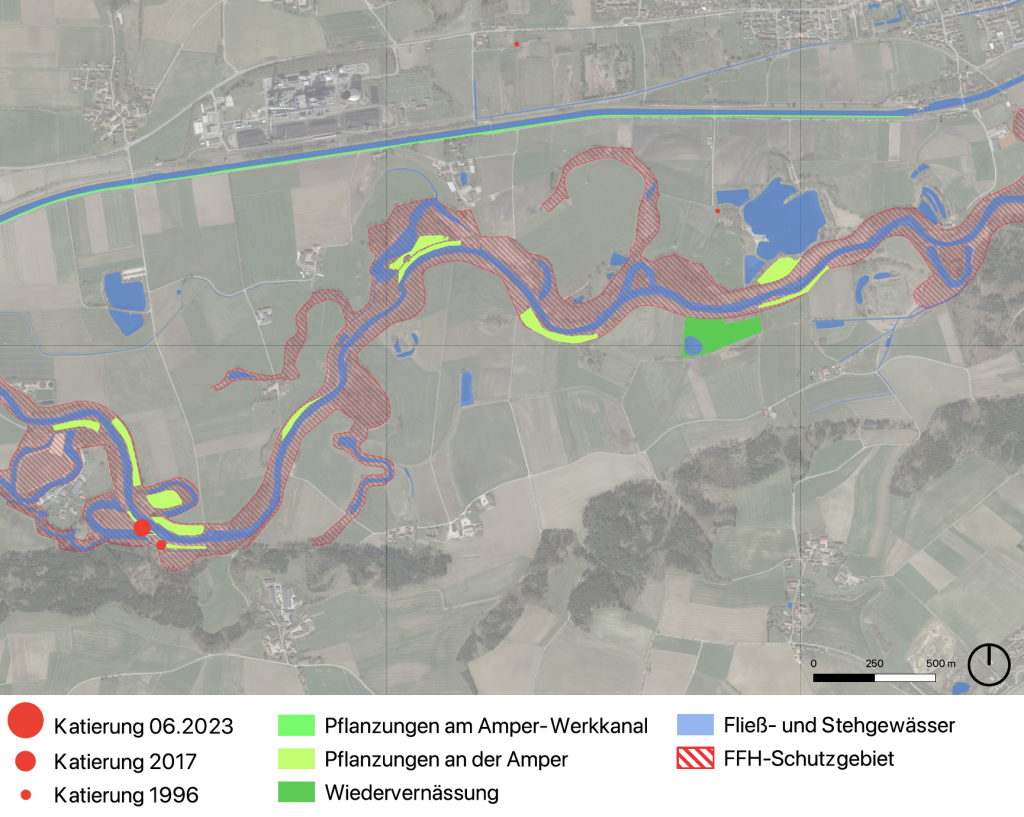

Insgesamt wurden vier unterschiedlicher Maßnahmen zur Förderung des vorkommendes des Großen Wiesenknopfes entwickelt.

1. Anpflanzung von Jungpflanzen auf dem Deich des Amperkanals:

Der Deich des Amperkanals wurde als geeigneter Standort für die Anpflanzung des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) ausgewählt, da die wechselfeuchten und sonnenexponierten Bedingungen optimale Voraussetzungen für das Wachstum dieser Pflanze bieten. Im Spätsommer oder Herbst werden Jungpflanzen, die von einem lokalen Saatguthersteller bezogen wurden, sorgfältig in den Boden eingebracht. Diese Jahreszeiten bieten günstigere Feuchtigkeitsbedingungen, die das Anwachsen der Pflanzen fördern. Da jedoch die Gefahr besteht, dass die manuell gezogenen Pflanzen nicht den optimalen Genotyp besitzen, um langfristig auf dem Deich zu überleben, wird ergänzend Samenmaterial ausgesät. Diese Kombination aus Pflanzung und Aussaat soll sicherstellen, dass sich die genetisch am besten angepassten Pflanzen dauerhaft etablieren.

4. Anlage von Molinion Caeulea-Feuchtwiesen auf intensiv genutzten Grünlandflächen:

Auf ausgewählten, bisher intensiv genutzten Grünlandflächen in der Nähe der Amper werden neue Feuchtwiesen angelegt, um zusätzliche Lebensräume für den Großen Wiesenknopf zu schaffen. Diese neuen Flächen werden durch ausreichend breite Pufferstreifen geschützt, die den Nährstoffeintrag aus angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen minimieren. Die Standortwahl, insbesondere südlich der Amper, trägt zur Stärkung des Biotopverbunds bei und integriert die neuen Lebensräume nahtlos in das bestehende FFH-Schutzgebiet entlang der Amperdämme. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die ökologischen Bedingungen zu optimieren und die Biodiversität in der Region nachhaltig zu fördern.

2. Ansaat von Samen auf dem Deich:

Ergänzend zur Pflanzung von Jungpflanzen wird auf dem Deich des Amperkanals auch die Aussaat von Samen des Großen Wiesenknopfs durchgeführt. Diese Methode hat den Vorteil, dass sich der am besten geeignete Genotyp durchsetzen kann, was zu einer stabilen und dauerhaften Ansiedlung der Pflanzen führt. Die Ansaat erfolgt punktuell entlang des Deiches, wodurch eine gleichmäßige Verteilung und eine langfristige Etablierung der Zielart gewährleistet werden sollen.

3. Etablierung von Pfeifengraswiesen entlang der Amper:

Entlang der Amper wurden bestimmte Flächen für die Etablierung von Pfeifengraswiesen ausgewählt, die durch feuchte bis wechselfeuchte Bodenbedingungen und einen hohen Nährstoffgehalt gekennzeichnet sind. Diese Bedingungen sind ideal für die Ansiedlung des Großen Wiesenknopfs. Eine spezielle Saatgutmischung für Molinion-Wiesen, die auch Samen des Großen Wiesenknopfs enthält, wird auf diesen Flächen ausgebracht. Diese Mischung ist so abgestimmt, dass sie die Biodiversität fördert und die optimale Etablierung der Zielart unterstützt. Das Verhältnis der Saatgutmischung, bestehend aus 30 % Gräsern und 70 % Kräutern, soll sicherstellen, dass die Wiesen eine hohe ökologische Vielfalt entwickeln.

Pflege und Monitoring

Um die langfristige Etablierung des Großen Wiesenknopfs zu sichern, werden regelmäßige Pflegemaßnahmen durchgeführt. Eine jährliche Herbstmahd nach dem 15. September sorgt dafür, dass die Lebensbedingungen für den Großen Wiesenknopf erhalten bleiben und die Konkurrenz durch andere Pflanzenarten minimiert wird. Sollte es notwendig sein, kann eine zusätzliche Mahd zwischen dem 20. Mai und 15. Juni erfolgen, um die Konkurrenz zu reduzieren und die Keimung zu fördern. Diese Maßnahme wird jedoch nur dann ergriffen, wenn sie unbedingt erforderlich ist, um Störungen der Wiesenbrüter zu vermeiden. Zudem wird darauf geachtet, dass die Flächen vor übermäßigem Nährstoffeintrag sowie vor dem Einsatz von Pestiziden und Herbiziden geschützt werden, um die gesamte Biozönose und speziell den Großen Wiesenknopf nicht zu gefährden.